Num Brasil profundamente comprometido com seu passado escravagista e, portanto, com o racismo estrutural e as práticas que ele entroniza, do que falamos quando falamos de arte afro-brasileira? Dos circuitos formais de arte que exibiram em suas galerias coleções que confirmavam a opção de certa elite pela perenização das desigualdades de raça e gênero que são a marca indelével da nossa sociedade. Falamos, quem sabe, da necessidade de construção de um novo desenho de história, inclusive de arte, que na sua constituição se alicerce no antirracismo e imponha um debate sobre a branquitude e a responsabilidade de brancas e brancos no processo histórico que alijou pretos e pretas do circuito de arte (e de outros) onde eles são sistematicamente subalternizados e sub-representados. Em nosso país, o avanço civilizatório que vai significar a admissão da produção artística e intelectual de grupos excluídos não pode dispensar a solidariedade, a alteridade e a empatia dos não negros comprometidos, não apenas retoricamente, com o aprofundamento da nossa democracia.

Apesar do déficit democrático expresso em várias dimensões da nossa sociedade, os grupos oprimidos recusam e resistem historicamente ao genocídio e ao epistemicídio que lhes é imposto, e mesmo vivendo em territórios vulnerabilizados pela ausência do Estado vão viabilizando e tornando visíveis as suas produções simbólicas. Aquelas frações das academias e dos museus comprimidos e sensíveis às demandas sociais do nosso momento procuram assimilar as realizações antes preteridas pelos preconceitos que modulam os discursos hegemônicos. Desse modo, é possível divisar paulatinamente a complexidade da realização artística de pretos e pretas de agora e antes e constatar que sim, há uma história de arte que remonta há séculos e que foi obliterada, tornada invisível, já que admiti-la exigiria reconhecer a humanidade dos escravizados e dos seus descendentes e também dos crimes que contra eles foram e continuam sendo cometidos.

Se a história, a memória, a arte e a ciência dos excluídos, dos divergentes e periféricos, são convocadas a depor sobre o momento de agora, isso denuncia a emergência via insurgência dos atores que exigem protagonismo, mas também aponta a exaustão de um modelo político e econômico que nos seus estertores ameaça a vida no planeta.

As periferias, numa concepção policêntrica e multicultural do mundo, constituem-se em novos centros irradiantes de tudo que as instituições que avalizam a arte só muito lentamente percebem como potência. Mas essa mesma população historicamente abandonada é o vetor da competência e da habilidade que foram capazes de legar ao país as festas que tornaram possível a manutenção das subjetividades dos que as produziram.

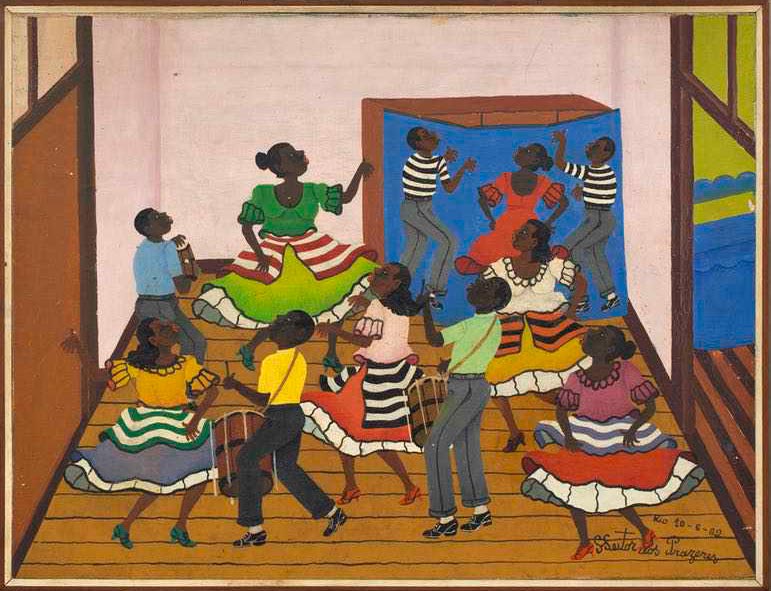

Historicamente a festa tem cumprido um papel central na estruturação das comunidades periféricas e na subjetividade dos sujeitos que pertencem a elas. A festa foi uma conquista dos escravizados e o carnaval é um legado extraordinário deles. Não é sem propósito que ela, a festa, seja frequentemente demonizada pela elite branca e econômica – as festas populares elaboradas aqui e ali na obra desses artistas e que deveriam ser incorporadas aos currículos e programações que se pretendam decoloniais. A festa é uma estratégia de sobrevivência dos asfixiados, se exerce nas frestas de uma sociedade opressiva e têm múltiplas dimensões, inclusive religiosa. Ela esta sugerida na obra de um Heitor dos Prazeres (1898-1966), espécie de polímata que certa narrativa em vias de se tornar obsoleta reduziu a “pintor primitivo”, espécie de patriarca daquele mesmo partido que convencionamos chamar “popular” e que hoje acolhe artistas negros e negras como o pintor paulista André Ricardo, a gravadora baiana Eneida Sanches, a multiartista paranaense Lídia Lisboa e o poderoso xilogravador piauiense Santidio Pereira – artistas que embaralham e tornam bastante mais complexa esta categoria. Na realidade, essas e outras produções contestam as dicotomias que contrapõem o erudito ao popular, o centro à periferia e, em alguns casos, até noções de gênero fossilizadas.

Através de suas ações e de rituais cotidianos, a pintora paulista Heloisa Hariadne parece pretender um resgate dos usos e sentidos originais dos alimentos e de seu consumo. Os vegetais que a artista consome são assunto central de suas ações e de sua pintura de extração fauve, algo matissiana e africana. Nas composições diretas de acento pop, corpos negros trabalhados com massa de tinta extraídas de bastões de óleo são contrapostos a essa botânica feérica que ela cultiva, oferece em ritual e consome.

No caso das famílias brancas, as genealogias de arte e as suas famílias artísticas se estabelecem de modo mais ou menos pacifico; já as famílias artísticas negras perdem seus registros, são impedidas de retê-los e são convocadas em nome de toda a comunidade a inventar suas histórias a cada obra e exposição realizada. Moisés Patrício batizou como Álbum de família a série de retratos realizados em plena pandemia que apresenta os membros de sua família espiritual, isto é, os membros da casa de candomblé frequentada pelo artista. Existe um apelo, aliás, legítimo, que realça no discurso sobre a arte afro-brasileira os aspectos sobre a religiosidade dos seus autores, já que essa religiosidade é pauta frequente e em muitos casos central das suas biografias. Vide os baianos Deoscóredes Maximiliano dos Santos (1917-2013), o mestre Didi, escultor seminal, escritor e sacerdote e o também escultor, pintor, gravador, professor Rubem Valentim (1922-1991) – e o notável artista e professor baiano de Macaúbas, Ayrson Heráclito. No entanto, deve-se admitir que a ascensão desses e de outros artistas foi construída no campo da arte e através do conhecimento adquirido por eles no exercício desse ofício. O que é intrínseco a arte deve interessar tanto quanto o que é externa a ela.

Essa recorrência à realização de retratos explícita na série de Patrício e tão marcante nas obras de artistas como Sidney Amaral (1970-2017), o performático e acidamente irônico Peter de Brito, o pintor No Martins, todos de São Paulo, e o carioca Arjan Martins, participa da construção de identidades que expressam suas individualidades, mas que também contribuem para a construção de uma autoestima coletiva, pois eles refutam a ideia de coisificação do corpo negro e organizam suas memórias. Além disso, esses retratos mitigam um déficit nas galerias reservadas à exibição desse gênero de pinturas. Pode ser que exista uma ideia qualquer que sugira a ausência de tradições artísticas negras brasileiras, o que não é de modo algum verdadeiro, e isto explicaria a falta de reconhecimento das autorias que fundamentam a construção de uma história de arte e justificaria o espanto de alguns diante do que chamam “moda”, “voga” ou “onda” de arte afro-brasileira. Não é por outro motivo que leva artistas afro-brasileiros como Aline Motta, Heráclito, Janaina Barros, Juliana dos Santos, Rosana Paulino, Marcelo D´Salete e Wagner Viana a serem também profundamente comprometidos com pesquisas nos campos da história e da antropologia.

Então, do que falamos quando falamos de arte afro-brasileira? Discorremos sobre eventos que estão aquém e além das obras que os artistas realizam e que, no entanto, estão contidos nelas. Discorremos sobre aquilo que é interno às obras e sobre aquilo que lhes é externo, do que é intrínseco e do que é extrínseco numa abordagem cujas referências serão também possivelmente iluminadas pela sociologia. Essas referências estão sendo prospectadas e coligidas dentro das academias e fora delas, por instituições de cultura formais e não formais, através da admissão da oralidade e dos conhecimentos construídos em organizações sociais as mais variadas. Elas são necessárias para que nos aproximemos com mais propriedade de produções que nos desafiam a escapar de um cânone exausto.

O pintor, desenhista, escultor e performer Luiz 83, que nasceu e reside na capital do Estado de São Paulo, teve, como vários artistas negros, como No Martins, sua origem nas ruas, praticando a pichação e o grafite. Parece ser daí que tanto o pintor quanto o escultor extraem a noção do espaço que orienta suas composições bi ou tridimensionais de caráter abstrato e concreto. Se as soluções formais de Luiz 83 remetem ao concretismo, essa associação deve ser mediada pela ideia de que há mais de uma matriz do concretismo a ser consagrada, para além daquela que usualmente é mencionada. E essa ideia solicita de nós um deslocamento que a descolonização do olhar obriga – seria possível mencionar referências desse concretismo nas obras de Almandrade, Almir Mavignier (1925-2018), Rubem Valentim e Emanoel Araujo. São matrizes diversas daquelas prospectadas naquele território que conhecíamos como o “centro”, mas mesmo elas não explicariam o projeto desenvolvido por artistas com Luiz 83, pois, nas suas biografias o contato com o saber livresco e acadêmico, não sendo desprezível, é de menor monta.

O sociólogo e jornalista Clovis Moura (1925-2003) em seu Rebeliões da Senzala: quilombos, insurreições e guerrilhas, de 1959, comprova que a luta pela emancipação do escravizado teve em negras e negros os seus protagonistas e essa luta é muito anterior a Lei que entre nós aboliu a escravidão. Segundo Moura, foram muitas as estratégias empregadas por homens e mulheres negros desde sempre inconformados com a sua escravização, que no limite apelavam ao suicídio, à interrupção da própria vida pela autoimolação que punha fim ao suplicio; é lícito e justo imaginar que outras estratégias, incluso a já mencionada festa, implicavam na manutenção das subjetividades pelo reforço do poder de Eros, ou de Exu, invocados a contaminar o cotidiano com o erotismo que faculta a vida contra as pulsões de morte orquestrada por Thanatos, o deus grego da morte que saúda e orienta as necropoliticas de ontem e de hoje.