O que vem depois da farsa?, título do novo livro do professor norte-americano Hal Foster, não é uma pergunta meramente retórica. Ela parte de uma das mais conhecidas ideias de Karl Marx – que a história costuma ser encenada duas vezes, a primeira como tragédia e a segunda como farsa – para refletir sobre o contexto norte-americano dos últimos anos da gestão Trump, considerada aí como farsa.

O livro (leia trecho aqui) foi publicado no início do ano passado, portanto sem tempo para atentar o que a pandemia do novo coronavírus acrescentou nesse cenário, incluindo a derrocada do próprio Trump e ascensão da chapa Joe Biden/Kamala Harris. Contudo, não se trata de fato de uma análise da questão geopolítica sobre o que vem depois da farsa, mas das implicações no campo da arte, que é o espaço de reflexão de Foster, ou em suas próprias palavras no prefácio: “Onde se posicionam os artistas e os críticos”.

Apesar de passar longe do contexto do Sul global, o que torna a publicação um tanto deslocada das atuais discussões decoloniais, ignorando todo o mundo da arte fora do eixo EUA-Europa, as transposições de certas análises para o Brasil são inevitáveis e ajudam a compreender um pouco das raízes da exaustão que agentes culturais se encontram neste momento.

Afinal, como dar credibilidade a uma instituição de arte como a Bienal de São Paulo quando o Credit Suisse, empresa que é dirigida por seu presidente, o banqueiro José Olympio da Veiga Pereira, organiza um encontro de apoio ao presidente Bolsonaro, recentemente criticado em um manifesto encabeçado por religiosos e intelectuais como Leonardo Boff e Chico Buarque, que começa por: “O Brasil grita por socorro. Brasileiras e brasileiros comprometidos com a vida estão reféns do genocida Jair Bolsonaro, que ocupa a presidência do Brasil, junto a uma gangue de fanáticos movidos pela irracionalidade fascista”.

Esse descompasso entre dirigentes de instituições culturais e a realidade do país é abordado no quinto ensaio do livro, Pai Trump, onde, citando o sociólogo alemão Siegfried Kracauer (1889-1966), faz um paralelismo entre a República de Weimar e a atualidade: “Nunca houve uma época tão bem informada sobre si mesma (…) e nunca uma época foi tão pouco informada sobre si mesma”. Esse paradoxo da informação leva Foster a lembrar o conceito de “razão cínica”, desenvolvido por outro alemão, este mais contemporâneo, Peter Sloterdijk.

Essa ideia de razão cínica foi baseada na vista grossa que o povo alemão teve para com o nazismo, e um caso específico nesse sentido é Eichman, o funcionário responsável pelo transporte de judeus para os campos de concentração, que alegou ser um cumpridor de ordens. Ou seja, a razão cínica tem a ver com a incapacidade de juízos críticos, o que é muito semelhante tanto ao apoio às alegações infundadas de Trump, como analisa Foster, como o apoio pela turma da Faria Lima ao seu similar brasileiro. “Como menosprezar um líder que não sente vergonha? Como ‘desdadaizar’ o presidente Ubu?”, pergunta o autor. É preciso reagir, ele defende: “Converter a emergência disruptiva em mudança estrutural.”

Para Foster, nesse sentido, três movimentos têm sido essenciais para se repensar o sistema das artes: #MeToo (surgido em 2017), contra o assédio do patriarcado, Black Lives Matter (2013), contra o racismo estrutural, Occupy Wall Street (de 2011), contra desigualdades econômicas e sociais e o poder excessivo das empresas. “À medida que os códigos de conduta são descartados em uma profissão após outra, cabe às instituições culturais insistir mais fortemente neles e ser exemplos nesse aspecto”, defende Foster. Assim, para se contrapor aos comportamentos cínicos, museus e demais instituições do circuito precisam criar práticas exemplares.

Um exemplo que ele não cita, mas que merece ser lembrado é a ação da fotógrafa norte-americana Nan Goldin, que vem liderando um movimento contra a família de mecenas Sackler, que patrocinou salas e obras em importantes museus da Europa e Estados Unidos, e são proprietários da farmacêutica Purdue, que fabrica analgésicos altamente viciantes e mortais – cálculos apontam que, desde 1999, mais de 450 mil pessoas tenham morrido pelo uso de opioides. Graças aos protestos do grupo P.A.I.N. (Prescription Addiction Intervention Now), por ela criado, museus como a Tate, de Londres, ou o Louvre, em Paris, recusaram o patrocínio dos Sackler, ou chegaram mesmo a retirar o nome da família das salas, como no museu francês. Foster, contudo, trata da questão da origem dos financiamentos, apontando que, quando ele é sujo demais, se transforma em uma questão “urgente para os museus de arte na era trumpista”.

Ao longo dos ensaios, o autor cria alguns termos muito válidos para se pensar o momento atual, como a noção de “estética ética”, essa necessidade de que práticas artísticas e institucionais sejam baseadas em condutas responsáveis, evitando a cumplicidade de gestores das instituições culturais com a política da pós-verdade de líderes como Bolsonaro ou Trump. Contudo, essas ideias muitas vezes são pequenas pílulas que merecem aprofundamento.

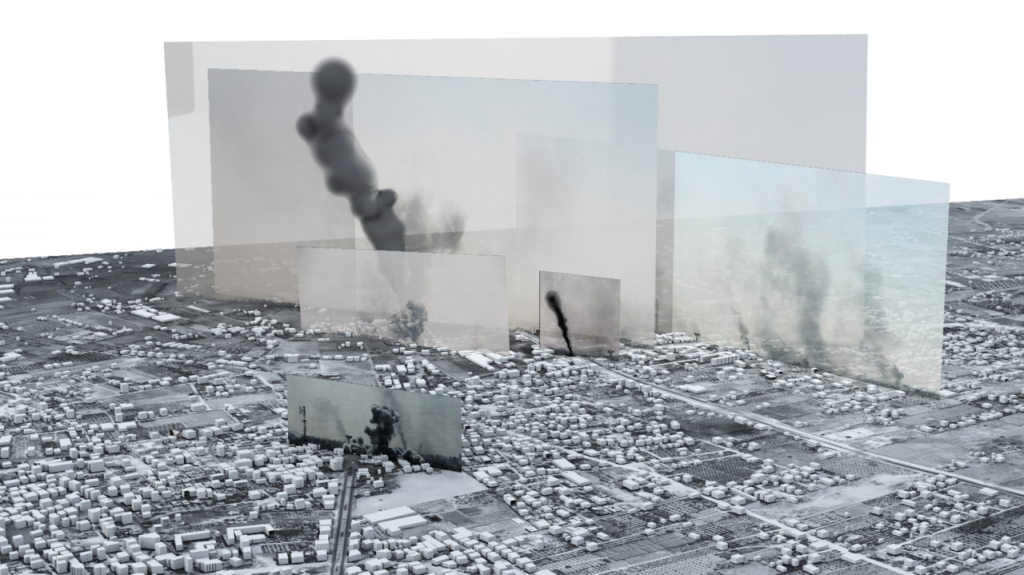

Outra delas é a ideia da reconstrução pela arte, baseada em práticas artísticas como a do grupo inglês Forensic Architecture, um coletivo de pesquisa multidisciplinar criado pelo arquiteto Eyal Weizman, na Universidade de Londres. “Muitos artistas passaram de uma postura de desconstrução a uma de reconstrução – isto é, ao uso do artifício para reabilitar o modo documental como um sistema, se não descritivamente adequado, ao menos criticamente eficiente”, descreve Foster no ensaio Ficções Reais. Foster cita, então, Weizman para exemplificar alguns desses procedimentos das práticas forenses: a política da testemunha fundada no depoimento individual e volta à “empatia com as vítimas” e uma política de defesa dos direitos humanos levada a cabo como “um processo de materialização e mediatização”. Além de Forensic Architecture, o autor aponta Harun Farocki (1944-2014) e Hito Steyerl como atuando no mesmo sentido.

Assim, voltando à pergunta do título do livro, Foster não se furta em dar muitas pistas para apontar saídas possíveis para a farsa. Mas a conclusão que ele mesmo já aponta na introdução é muito clara: “Nada está garantido; tudo é luta”.

![O [não] mercado da inclusão: o capacitismo no mundo das artes Foto horizontal, preto e branco. Em meio à coreografia, João Paulo Lima tem as duas mãos e o único joelho apoiados no chão, mantendo as costas alinhadas, em uma prancha sobre o joelho. Está de perfil. Ele utiliza um figurino que remete às práticas de bondage e sadomasoquismo, com a maioria da pele exposta, semi-nu. Essa foto é um still do espetáculo DEVOTEES, apresentado no programa Zona de Criação, do Hub Cultural do Ceará PORTO DRAGÃO.](https://teste.brasileiros.com.br/wp-content/uploads/2021/03/Devotees-4-Reproducao-218x150.png)