Às vésperas do centenário da Semana de Arte Moderna, é oportuno refletir sobre a crítica daquele que é visto como o intelectual que levaria o modernismo paulistano a ganhar dimensão pública: Monteiro Lobato. Como repete a historiografia oficial, teria sido a partir de seu texto “contra” Anita Malfatti que os modernistas, ainda em 1917/1918, começaram a se arregimentar[1].

Antes de entrar na crítica lobateana, minha intenção é introduzi-la num quadro mais amplo, deixando os limites do debate artístico de São Paulo na segunda década do século passado para pensar sua atuação na luta entre dois tipos de arte que, desde o final do século 19, estavam em disputa. Uma delas, a mais nova, impunha-se como potência insurgente; a mais antiga resistia às investidas da primeira, convocando forças para uma luta que, no final, se revelaria inglória. Me refiro ao embate entre a arte tradicional, que se estruturava desde o Renascimento, e a arte modernista que, surgida no século 19, buscava efetivar-se como um novo paradigma.

Traçar esse quadro permitirá compreendermos de forma menos circunscrita o papel desempenhado por Lobato como crítico. Na segunda parte examinarei algumas questões da crítica lobateana dentro desse quadro mais alargado.

***

No livro Después del fin del arte – el arte contemporáneo y el linde de la história,[2] o filósofo norte-americano Arthur C. Danto propõe uma “era da arte” iniciada mais ou menos a partir de 1400. Sobre a produção anterior a essa data, o autor, tendo como referência o estudioso alemão Hans Belting, em Likeness and Presence: A history of the Image before the era of art, assim se manifesta:

Isso não significava que essas imagens não fossem arte em seu sentido amplo, e sim que sua condição artística não figurava na elaboração das mesmas, dado que o conceito de arte ainda não havia aparecido realmente na consciência coletiva. Consequentemente essas imagens – na verdade ícones – tiveram um papel bastante diferente na vida das pessoas do que tiveram as obras de arte quando esse conceito apareceu enfim e começou a reger nova relação com elas (…) Nem sequer eram consideradas no sentido elementar de terem sido produzidas por artistas (…), e sim que eram observadas como se sua origem fosse milagrosa (…)[3].

Se houve essa quebra na compreensão do fenômeno da arte, seria possível, então, conceber um fim para a “era da arte”. Essas questões são o início da apresentação da tese de Danto, justificando o objeto do seu livro: a produção artística levada a cabo “após o fim da arte”. Para ele não se tratava de discutir o “fim da arte” – como vários autores decretaram nos últimos tempos –, mas sim, o fato de que uma era havia findado:

Minha opinião não era que não devia haver mais arte (…) e sim que qualquer nova arte não poderia sustentar nenhum tipo de relato que pudesse ser considerado como sua etapa seguinte. O que havia chegado a seu fim era esse relato, mas não o tema do relato”[4].

Dentro desse grande relato proposto por Danto, ainda segundo ele, teria havido um período – o modernismo –, em que os pintores que, antes, se dedicavam “à representação do mundo, pintando pessoas, paisagens e eventos históricos tal como se apresentavam a seus olhos. Com o modernismo, as condições da representação se tornam centrais, e é daqui que a arte, em certo sentido, se torna seu próprio tema”[5].

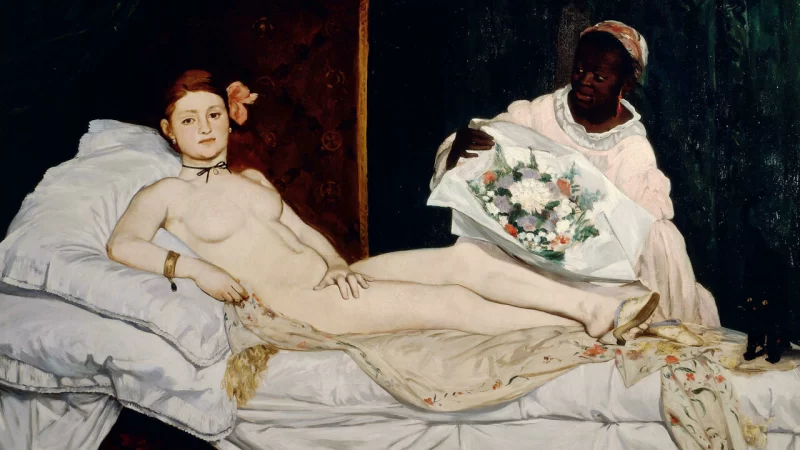

Danto citará o crítico norte-americano Clement Greenberg como o responsável pelo relato sobre o modernismo, que teria substituído a narrativa baseada na vida dos artistas, criada por Giorgio Vasari, no século 16[6]. Para Greenberg, Manet teria exercido na pintura o papel de Kant na filosofia. Se esse último se questionou sobre como seria possível o conhecimento, as pinturas de Manet “se tornaram as primeiras imagens modernistas, em virtude da franqueza com a qual se manifestavam as superfícies planas em que eram pintadas”.[7] Danto, afirma:

Se Greenberg estiver certo, é importante assinalar que o conceito de modernismo não é meramente o nome de um período estilístico que começa nas últimas décadas do século 19, ao contrário do maneirismo que é um período estilístico que começou nas primeiras décadas do século 16 (…) O modernismo está marcado pela ascensão a um novo nível de consciência, refletido na pintura como um tipo de descontinuidade, como se acentuar a representação mimética tivesse se tornado menos importante que outro tipo de reflexão sobre os sentidos e os métodos de representação (…) A questão é que ‘moderno’ não significa somente ‘o mais recente’. Significa, na filosofia e na arte, uma noção de estratégia, estilo e ação”[8].

Ainda segundo Danto, para se estabelecer, o modernismo precisou impor um novo paradigma, substituindo aquele praticado antes, o da mimesis, que durante séculos serviu aos propósitos da arte[9]. Continuando:

Durante um período histórico, se supôs que para ser uma obra de arte, especialmente uma obra de arte visual, a obra teria que ser mimética: imitar uma realidade externa, atual ou possível (…). Mimesis era a resposta filosófica habitual à pergunta sobre o que era arte, desde Aristóteles até o final do século 19, inclusive o século 20 (…) A mimesis se converteu em um estilo com o aparecimento do modernismo (…)[10].

Na sequência, em meio às suas considerações sobre o modernismo e seu fim (que ele situa a partir de meados dos anos 1960), Danto demonstra como eram percebidas as transformações da arte mimética para a arte moderna. Para tanto, citará o esteta inglês Roger Fry que, em 1912, ao resenhar uma exposição de pós-impressionistas em Londres, afirma:

Quando ocorreu a primeira exposição de pós-impressionistas há dois anos nessas galerias, o público inglês soube majoritariamente pela primeira vez que existia um movimento artístico, um movimento que foi o mais desconcertante por não ser uma variação dos temas aceitos e sim que implicava uma reconsideração dos próprios propósitos e metas, assim como dos métodos da arte pictórica e plástica (…) Foram feitas livremente acusações de torpeza e incapacidade [por um público] que em uma pintura admira principalmente a destreza com que o artista produz a ilusão e que resiste a uma arte em que a destreza está completamente submetida à expressão direta do sentimento”[11].

Nota-se que Fry entende estar frente a uma arte não mimética – principal valor para o público de então. Porém, mesmo não possuindo repertório para julgar a pintura pós-impressionista, nota-se o respeito com que o inglês se acerca da arte não mimética proposta pelos expositores.

Mas sabemos que quase ninguém agiu com a sensibilidade ao falar sobre a arte moderna. A recepção que a arte modernista teve na Europa, desde finais do século 19, até os primeiros anos do século seguinte, foi ditada pela incompreensão e pela tentativa de fazer prevalecer o paradigma da verossimilhança, mesmo em intelectuais que, de início, lutaram a favor dos impressionistas. Aqui a figura do francês Émile Zola é emblemática. Defensor de Manet e dos impressionistas, em 1896 ele se escandaliza frente à arte da época, demonstrando seus limites frente ao próprio impressionismo:

Mas minha surpresa se converte em cólera quando comprovo a demência a que pôde conduzir em trinta anos a teoria dos reflexos. E esta foi uma das vitórias que nós obtivemos, os precursores! Com toda razão, sustentávamos que a iluminação dos objetos e das figuras não é simples, que sob as árvores, por exemplo, as carnes nuas assumem tonalidades verdes, que se produz assim um contínuo intercâmbio de reflexos que é mister ter em conta se se pretende dar a uma obra a vida real da luz. A luz se decompõe sem cessar, se quebra e de esparrama. Se alguém não quiser cair na pintura acadêmica feita à luz fictícia do ateliê, se se aborda a natureza imensa e cambiante, à luz eternamente diversa chega a ser a alma da obra. Mas nada há mais delicado e difícil de captar e representar que esta decomposição e estes reflexos, estes jogos do sol que, sem deformá-las, banham as criaturas e as coisas. Quando se insiste em um aspecto e quando intervém a racionalização se chega rapidamente à caricatura. E são realmente obras desconcertantes essas mulheres multicores, essas paisagens de cor violeta e esses cavalos alaranjados que nos oferecem os artistas, explicando-nos cientificamente que são assim por obra de determinados reflexos ou de determinada decomposição do espectro solar. Oh! Essas senhoras que têm uma bochecha azul à luz da lua e a outra bochecha amarelada sob a luz da cúpula de uma lâmpada! Oh! Esses horizontes em que as árvores são azuis, as águas vermelhas e os céus verdes! É horrível, horrível, horrível![12].

É notável como Zola se exaspera frente aos artistas que superam questões caras aos realistas e primeiros impressionistas, abandonando expedientes para conseguir maior efeito mimético. Agora eles investem no próprio ato de pintar.

***

Em 1905, sete anos depois do texto de Fry e 12 antes daquele de Lobato, um casal de colecionadores norte-americanos se posiciona sobre o Salão de Outono de Paris:

Agora chegamos à mais assombrosa galeria neste Salón tão rico em surpresas. Aqui toda descrição, todo informe, o mesmo que qualquer crítica, se tornam igualmente impossíveis dado que o que nos apresentou aqui – com exceção do material empregado – não tem nada em comum com a pintura: alguma confusão informe de cores: azul, vermelho, amarelo, verde: algumas manchas de pigmento cruamente justapostas: o bárbaro ingênuo esporte de uma criança que brinca com a caixa de cores que acaba de receber como presente de Natal (…). Esta seleta galeria de aberração pictórica, de loucura de cor, de indizíveis fantasias produzidas por gente que, se não joga algum jogo, deveria ser enviada de novo para a escola[13].

De novo o preconceito frente aquilo que só parecia se assemelhar à pintura devido ao uso dos mesmos materiais. De resto, uma visualidade que nada tinha a ver com a mimesis, nada a ver com a arte “culta” ou “adulta”. Daí a relação direta com a arte da criança ou de gente que, se não estivessem brincando, deveriam ser enviadas de imediato para a escola para aprenderem o “certo”.

Na sequência, mais uma declaração de pouca empatia frente à arte moderna, também citada por Danto. Trata-se de uma matéria publicada em Munique em 1909, sobre uma exposição que então ocorria na Nova Associação de Artistas:

Há só duas formas possíveis de explicar esta exposição absurda: uma, que alguém assuma que a maioria dos membros e convidados da Associação são dementes incuráveis, ou outra que se trata aqui de desavergonhados enganadores que apenas conhecem muito bem o desejo de sensacionalismo do nosso tempo e tratam de aproveitar-se de seu auge.[14]

***

Os trechos acima reafirmam a dificuldade de muitos (e não apenas de Lobato) em encarar que a pintura poderia ir além da criação de duplos do real.

Desde o Renascimento acreditava-se que a arte poderia captar o real de maneira idealizada ou não, e os debates caminhavam sempre dentro deste limite. Até a segunda metade do século 19 jamais havia sido colocado em dúvida que a pintura não tivesse o compromisso de ser um análogo da realidade. Porém, na medida em que alguns artistas levantavam outro paradigma – afirmando que a arte poderia voltar-se para a análise da própria produção, para a exploração de suas “verdades” intrínsecas –, as reações perante essa nova possibilidade tendiam a se manifestar por meio de três posturas:

1 – a arte moderna era uma produção realizada por “analfabetos” artísticos, e daí o melhor era que eles fossem estudar; 2 – a arte moderna era praticada por pessoas insanas, e então eles deveriam voltar para o manicômio; 3 – a arte moderna era uma produção praticada por mistificadores que teriam como objetivo confundir a opinião pública, desbaratando os valores da arte tradicional.

Levantados esses dados, leio agora um trecho do famoso texto que Lobato escreveu sobre a exposição protagonizada pela artista Anita Malfatti, em 1917:

Há duas espécies de artistas. Uma composta dos que veem as coisas e em consequência fazem arte pura, guardados os eternos ritmos da vida, e adotados, para a concretização das emoções estéticas, os processos clássicos dos grandes mestres.

Quem trilha esta senda, se tem gênio, é Praxíteles na Grécia, é Rafael na Itália, é Reynolds na Inglaterra, é Dürer na Alemanha, é Zorn na Suécia, é Rodin na França é Zuloaga na Espanha. Se tem apenas talento, vai engrossar a plêiade de satélites que gravitam em torno desses sóis imorredoiros.

A outra espécie é formada dos que veem anormalmente a natureza e a interpretam à luz das teorias efêmeras, sob a sugestão estrábica de escolas rebeldes, surgidas cá e lá como furúnculos da cultura excessiva (…); são frutos de fim de estação, bichados no nascedouro. Estrelas cadentes (…).

Embora se deem como novos, como precursores de uma arte a vir, nada é mais velho do que a arte anormal ou teratológica: nasceu como a paranoia e a mistificação (…)

(…) Todas as artes são regidas por princípios imutáveis, leis fundamentais que não dependem da latitude nem do clima (…)

(…) Enquanto a percepção sensorial se fizer no homem normalmente, através da porta comum dos cinco sentidos, um artista diante de um gato não poderá “sentir” senão um gato; e é falsa a “interpretação” que o bichano fizer do toró, um escaravelho ou um amontoado de cubos transparentes (…)[15].

Este texto ecoa de perto os excertos que comentei. Frente à produção que via na mostra protagonizada por Anita Malfatti, para ele existiriam duas opções para enquadrar aquelas obras: ou eram fruto da paranoia ou puras mistificações.

***

Reler o texto de Lobato no cenário da batalha travada entre os defensores da “era mimética da arte” e a “era modernista”, faz com que seu provincianismo e reacionarismo encontrem seus pares na cena internacional. Embora exista um pequeno gap entre os textos citados e aquele de Lobato, não restam dúvidas de que, caso fôssemos encetar um levantamento nos arquivos europeus e norte-americanos da segunda década do século passado, encontraríamos outras provas de que Lobato, em 1917, não estava só. Por outro lado, seu texto redimensiona a recepção da arte modernista como um todo: ela não foi belicosa apenas no Brasil. Em outros países os partidários do antigo paradigma e daquele proposto pela arte moderna também entraram em uma luta que ainda não foi devidamente recuperada e estudada em seus mais variados alcances.

Como no caso brasileiro, a adesão às ideias modernistas no exterior também ocorre com algum retardo. No Brasil, seria justamente a partir de 1917, com a exposição protagonizada por Malfatti, que tal fenômeno se iniciaria.

Mas esta adesão – não podemos esquecer – se deu num momento em que as vertentes mais radicais do modernismo europeu se encontravam em fase de refluxo, perdendo a força que tiveram desde o final do século 19. Em 1917, em alguns setores do ambiente europeu, muitos artistas, antes ligados às vanguardas, começavam a repudiar parcial ou irrestritamente as manifestações mais radicais das vanguardas, recolocando o renascimento da mimese a partir do retorno a uma visualidade anterior[16].

Assim, em 1917, quando Lobato fica indignado frente à exposição protagonizada por Malfatti – por ver ali indícios de que haveria um projeto que se opunha ao seu próprio projeto de arte brasileira (sobre o qual retornarei) –, no plano internacional já se esboçava outra situação de complexidade ainda maior: muitos artistas renegavam os ganhos estabelecidos pelo paradigma modernista.

***

Vale a pena reler o seguinte trecho do texto de Lobato:

Quem trilha esta senda, se tem gênio, é Praxíteles na Grécia, é Rafael na Itália, é Reynolds na Inglaterra, é Dürer na Alemanha, é Zorn na Suécia, é Rodin na França é Zuloaga na Espanha. Se tem apenas talento, vai engrossar a plêiade de satélites que gravitam em torno desses sóis imorredoiros.

O crítico evoca grandes artistas ligados à tradição europeia, (Praxíteles, Rafael, Reynolds e Dürer), ao lado de contemporâneos: Zorn, Rodin[17] e Zuloaga. Se os primeiros ainda hoje são referências para a arte ocidental, Zorn e Zuloaga foram para o limbo da história por praticarem uma pintura que mesclava estilemas naturalistas a uma estrutura conservadora.

O que, então, teria feito com que Lobato juntasse esses dois conjuntos de artistas, sem se preocupar em definir as diferenças entre eles? É que, “clássicos” ou “modernos”, “bons” ou “medianos”, todos eram adeptos da arte mimética. Frente às vertentes que ameaçavam romper com esse paradigma, as diferenças entre os dois grupos deixavam de existir, pois era necessário convocar a todos contra o inimigo comum.

Lobato, desde seus primeiros textos posicionou-se como filiado à arte naturalista, acreditando ser ela a vertente moderna para a arte do Brasil. Essa filiação servia-lhe de filtro para a apreciação que fazia sobre qualquer artista, inclusive Pedro Américo – a quem não aceita por ser um artista idealista e não naturalista – e Almeida Jr. – para ele o grande pintor do país, por ter retratado, dentro do naturalismo, o homem brasileiro “puro”.

Porém, após a exposição protagonizada por Malfatti, Lobato demonstra-se chocado com a possibilidade de um outro projeto de arte moderna para o Brasil. Ele então titubeia e, como crítico, dá sinais de que se encontra em questionamento. É neste sentido que se entende seu súbito interesse por Pedro Alexandrino, fiel ao mimetismo idealizado e produtor de naturezas-mortas arrebanhadas com sofreguidão pela burguesia da cidade. É justamente Pedro Alexandrino quem Lobato visitará em 1918 e sobre o qual escreverá, enaltecendo os valores tradicionais da pintura e do agir daquele artista. Ao finalizar, ele deixa o seguinte conselho:

Se nos fosse concedida a liberdade de aconselhar alguém, diríamos a todos os jovens pintores em formação: frequentai Pedro Alexandrino, aprendei com ele a fazer da arte uma religião, tomai como norma de vida moral a sua simplicidade encantada; como norma de vida mental o seu ódio a tudo o que é falso, charlatanesco, burlesco, vila-marianesco, Kyrialesco, idiota, cúbico ou futurístico, e o seu amor à verdade e à sinceridade[18].

Interessante a necessidade de Lobato em procurar um grande divulgador daquilo que entendia como sendo a arte de “amor à verdade e à sinceridade”. Isto, após ter escrito sobre a exposição protagonizada por Malfatti, que trazia para São Paulo uma arte que, para ele, era pura paranoia ou mistificação.

Tal atitude demonstra que, para Lobato, a exposição protagonizada por Anita não significou pouca coisa. Suas convicções se abalaram frente ao novo paradigma que a artista, seu professor e colegas apresentavam[19]. Por isso, talvez, a necessidade de visitar Alexandrino, buscando a “verdade da arte” que parecia querer escapar. Por isso a ideia de aconselhar os jovens artistas em formação a irem ao ateliê do artista mais velho em busca da “verdadeira arte”[20].

***

Lobato considerava-se um crítico moderno e essa afirmação dá a medida da complexidade do ambiente artístico paulistano dos anos 1910. Ele considerava-se moderno e opositor da arte acadêmica e, assim, associava-se a críticos brasileiros do final do 19, como Angelo Agostini e Felix Ferreira, também naturalistas. Ele também se alinhava a Zola, o crítico que, tendo divulgado da arte “científica” e positivista dos naturalistas e impressionistas franceses, encontrou-se inconformado, no final daquele século, frente à “deturpação” que vinham impingindo ao paradigma da arte como duplo do real.

A diferença de Lobato frente aos três era que, aliado à sua adesão irrestrita ao naturalismo, ele juntava o nacionalismo. Sua crítica propugnava um naturalismo nacionalista e esse, de fato, era o anteparo que ele usava para refletir sobre arte.

Lobato constituiu um projeto de estetização nacionalista da vida brasileira, não ficaram restritas à pintura e à escultura. valendo a pena atentar para seus textos sobre arquitetura, os estrangeirismos na língua portuguesa e suas propostas para uma moda nacional[21].

***

O que poderíamos concluir sobre a crítica de Lobato contra investidas do modernismo? Em primeiro lugar, não devemos esquecer a complexidade da situação, lembrando que tal resistência ocorre com maior força a partir de 1917, quando, ao mesmo tempo, vertentes do Retorno à Ordem passam a jogar contra as vanguardas, insistindo no retorno a uma produção ligada à mimesis, tornando ainda mais complexa a implantação do modernismo paulistano. Por outro lado, não se deve pensar Lobato como um crítico “acadêmico”. Sua produção é conservadora, sobretudo se a pensarmos tendo as próprias vertentes modernistas como base. Porém, se atentarmos para o debate artístico durante sua atuação mais aguerrida, será visto que ele representava uma alternativa naquele quadro e isso porque, além de adepto do naturalismo, postulava o nacionalismo na arte. Naturalismo nacionalista: esta era a diferença da crítica de Lobato no debate brasileiro. Foi essa posição que o tornou não apenas mais um crítico, mas O crítico de arte mais respeitado em São Paulo entre 1914 e 1918[22].

No entanto, para dar a exata dimensão da complexidade daquele momento, não é possível deixar de lado que Lobato foi atropelado pelo modernismo que chegava através da exposição protagonizada por Malfatti. Tal fato fez com que ele se visse obrigado a deixar de lado suas diferenças com a arte acadêmica, para nela arregimentar forças contra o inimigo que vinha colocar em risco a crença positiva em uma arte que fosse um análogo do real, idealizado ou não.

_____________________________________________________________________