“Qual é a razão por trás das falhas em reparar traumas coletivos que assombram nossa sociedade como um membro fantasma de um corpo amputado?” A questão é apresentada pelo artista e diretor artístico da 12ª edição da Bienal, Kader Attia, no catálogo da mostra. Em seu diagnóstico, ele defende que as feridas da sociedade atual não são reparadas porque se tornaram invisibilizadas por narrativas colonialistas “ainda presentes”, como é o título desta bienal.

Ainda Presente, contudo, não se refere apenas ao passado colonialista europeu, que gerou toda a riqueza da modernidade, mas também é uma afirmação de resistência: estar vivo e “ainda presente”, apesar de todas as perversões que seguem no mundo, é, assim, um ato necessário.

Ocupando seis espaços em Berlim, incluindo agora uma ala inteira da Hamburger Bahnhof, além da sede original, o KW, a mostra, em cartaz até 18 de setembro, é realizada por Attia junto a Ana Teixeira Pinto, Đỗ Tường Linh, Marie Helene Pereira, Noam Segal e Rasha Salti.

Não é uma bienal que se vê sem passar por forte impacto. No KW, por exemplo, Ariella Aïsha Azoulay apresenta A História Natural do Estupro, uma investigação sobre os milhares de estupros que mulheres alemãs sofreram após a Segunda Guerra Mundial e que foram praticamente apagados dos livros da época. De acordo com Azoulay, em um dos textos da instalação, de milhares de fotos realizadas em abril e maio de 1945, não há nenhuma com menção a estupro e, em 9.558 páginas sobre o período, apenas 161 abordam os estupros massivos de mulheres.

Uma mesa apresenta os livros que tratam do assunto, mas as imagens estão recobertas com uma tarja negra, como a proteger as vítimas. A artista apresenta uma complexa documentação sobre o tema também em uma parede. Ao lado deste conjunto, encontra-se a Grande Pintura Coletiva Antifascista, realizada por cinco artistas em Milão, em 1960, uma denúncia das torturas e do estupro sofridos por Djamila Boupacha, uma líder da Frente Nacional pela Libertação da Argélia, acusada injustamente de ter feito um ataque com bombas, na Argélia, no mesmo ano.

Ao ser exibida pela primeira vez, a pintura chegou a ser confiscada pela polícia italiana e foi devolvida apenas 27 anos depois, circulando desde então em diversos países. Ainda na mesma sala, Cold Cases (casos frios), de Susan Schuppli, apresenta em vídeos impressionantes relatos de como no Canadá e nos EUA a polícia usa de baixas temperaturas para torturar e até mesmo matar indígenas, no caso do primeiro país; e assustar imigrantes latinos, no segundo. São histórias realmente inacreditáveis. Na fronteira entre México e Estados Unidos, por exemplo, há celas de detenção com temperaturas perto de zero grau, para desestimular pedidos de asilo.

Se as histórias por trás destes trabalhos em meios e tempos distintos são tão absurdos, uma outra seção, no mesmo espaço, dá conta de mostrar como a arte resiste a tempos difíceis. Trata-se de um pequeno apanhado da coleção Arquivo da Vanguarda, de Egídio Marzona, de Dresden. Esse acervo reúne 1,5 milhão de documentos e objetos reunidos por Marzona desde os anos 1960, recentemente doados à Coleção dos Museus Públicos de Dresden. Entre as publicações, há desde revistas antinazistas alemãs a panfletos contra a Guerra do Vietnã, além de manifestos antirracistas dos anos 1960.

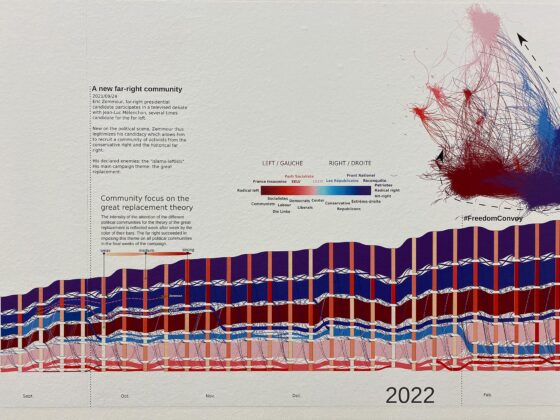

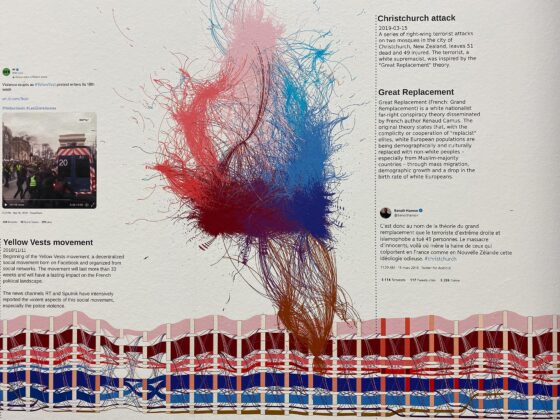

Ao longo da Bienal, a equipe curatorial inclui outros trabalhos de pesquisa, que não necessariamente surgiram no campo da arte, como o livro recém-lançado Toxic Data, do matemático David Chavalarias, do Centro Nacional de Pesquisa Científica da França. A partir da publicação, ele criou a instalação Shifting Collectives (moldando coletivos), na Hamburger Bahnhof, onde apresenta, por meio de vídeos, imagens e sons, como os valores democráticos franceses ruíram com o fortalecimento da xenofobia e do nacionalismo. Tudo isso a partir de uma ferramenta que analisa centenas de milhares de comentários no Twitter. Entre os fatos que ajudaram a colapsar as democracias, Chavalarias aponta a eleição de Bolsonaro no Brasil.

Também no mesmo museu, uma das obras mais polêmicas da Bienal toca em outra ferida: a violência da invasão no Iraque, em 2003, por tropas norte-americanas. Trata-se uma instalação em forma de labirinto de Jean-Jacques Lebel, composta por imagens de cenas de violência, muitas delas divulgadas pelos meios de comunicação, em que soldados abusam da agressão contra iraquianos. A polêmica aí está em se usar imagens tão fortes que acabam por reforçar estereótipos da violência ao invés de questioná-los, um debate bastante atual que busca não revitimizar a dor dos outros.

O contraponto nesse grupo é o contagiante vídeo de Clément Cogitore, no qual bailarinos de várias raças fazem uma batalha no estilo Krump, ao som da ópera de 1735, Les Indes Galantes (as índias amorosas), de Jean-Philippe Rameau, que também dá título ao trabalho. A ópera, em sua montagem original, trouxe africanos para se apresentarem nos palcos franceses pela primeira vez. A performance no vídeo é um contraste à formalidade da ópera – para muitos o estilo mais sofisticado de arte – trazendo a espontaneidade das manifestações dessas batalhas. “

Ainda Presente é uma bienal que enfoca problemas conhecidos sobre a perspectiva da arte, trazendo muitas vezes revelações um tanto assustadoras, como as torturas à baixa temperatura. Muitas obras, como é o caso de Azoulay ou Lebel, partem de questões reais para criar arquivos e dispositivos que buscam evitar o apagamento e o esquecimento. Pode não ser fácil de se conviver com tudo isso, mas é um confronto necessário, já que ele não se realiza em muitos outros campos.