Por cerca de 80 anos, o Templo Beth-El, no centro de São Paulo, serviu à comunidade judaica da cidade. Projetado em estilo bizantino pelo arquiteto russo Samuel Roder, abrigou de 1932 a 2010 a sinagoga da Congregação Beth El – hoje sediada nos Jardins -, fundada por imigrantes vindos do Leste Europeu no período entreguerras. Agora, após uma década fechado para reformas, o edifício se abriu de um outro modo para a capital paulista, direcionado a um público bastante mais amplo: “Desde o início esse projeto foi pensado para não ser um museu voltado para a comunidade judaica, mas um museu para a cidade, para o país, aberto a todos”, conta Felipe Arruda, 41 anos, diretor executivo do Museu Judaico de São Paulo (MUJ).

De algum modo, o edifício passa a fazer jus de modo mais evidente à frase que está grafada em sua fachada, em letras hebraicas: “Que esta seja a casa de oração para todos os povos”. Segundo Arruda, o escrito que lá está desde 1932 continua muito necessário em um mundo que lida com crescente preconceito, intolerância e uma série de violências contra minorias. Só no Brasil, conta o diretor, existem hoje cerca de 530 células nazistas em atividade.

Arruda, que foi Diretor de Cultura e Participação do Instituto Tomie Ohtake por seis anos, faz questão de ressaltar, neste ponto, que o foco do MUJ é a luta contra todos os tipos de preconceito, não só contra judeus: “O Brasil é um país que viveu quase 400 anos de escravidão, um genocídio indígena, algumas décadas de ditadura, e tem uma democracia muito recente e frágil, ainda em formação. Isso exige um fortalecimento das instituições democráticas e uma reparação a todos esses povos que foram oprimidos, subordinados, e que são vítimas de violências sistemáticas”.

Um dos caminhos para o combate aos preconceitos, para ele, é não reduzir as pessoas a uma só identidade, superficial, que cria simplificações e estereótipos. “Não existe ‘o judeu’, mas sim uma espantosa multiplicidade de judeidades. E os depoimentos que mostramos – de idosos, jovens, crianças, pessoas trans, pessoas de origem afrodescendente, de origem asiática, rabinos ortodoxos etc. – mostram como é diversa a expressão dessa judeidade”. E ele completa: “Você não vai sair do MUJ e falar: Ah, então isso é o judaísmo!”.

O visitante não vai deixar de se aprofundar, no entanto, em uma infinidade de aspectos da história e cultura de judeus no Brasil e no mundo. O museu, com cerca de 40 funcionários, inaugurou com duas mostras de longa duração – A Vida Judaica e Judeus no Brasil: histórias trançadas – e duas temporárias – Inquisição e cristãos novos no Brasil, até 31 de maio, e Da letra à palavra, até 10 de abril. Esta última, com a participação de 32 artistas contemporâneos, mostra a vontade do MUJ de trabalhar com os mais diversos tipos de linguagens e suportes – nas exposições estão expostos objetos, documentos, vídeos e depoimentos sonoros, entre outros.

Entre as próximas exposições programadas estão uma da artista e pesquisadora Giselle Beiguelman e uma de fotógrafas mulheres de origem judaica que chegaram ao Brasil na primeira metade do século passado – como Madalena Scwhartz, Hildegard Rosenthal, Alice Brill, Stefania Brill, Lily Sverner, Gertrudes Altschul e Claudia Andujar. Intitulada Modernas! – São Paulo vista por elas, a mostra é uma parceria com o Instituto Moreira Salles.

Em longa conversa com a arte!brasileiros, Arruda falou ainda da importância do setor educativo e do Centro de Memória do MUJ – que acolhe desde 2015 o valioso acervo do arquivo histórico da USP; da busca para desenvolver diálogos com outros espaços da região (da Ocupação 9 de Julho ao Parque Augusta); das dificuldades de captação financeira sob um governo federal que ataca a área cultural; e dos flertes do governo Bolsonaro com um “Israel imaginário” – “que é essa idealização de um povo branco, de um país armamentista e religioso”. Leia a íntegra abaixo:

ARTE!✱ – Podemos começar falando sobre como surge o Museu Judaico de São Paulo, um projeto de quase duas décadas que finalmente abre suas portas em dezembro de 2021…

Felipe Arruda – O museu é fruto de uma iniciativa da sociedade civil. Isso é importante de ser destacado, porque ele não surge nem de uma família com recursos, nem de uma empresa e também não é um museu público. É um museu privado e parte de uma associação de amigos que projeta esse sonho de ter um museu para representar a cultura judaica aqui no Brasil – um país que tem uma comunidade de mais de 120 mil judeus, sendo 80% deles aqui em São Paulo. Voluntariamente, esse grupo constrói um projeto que leva quase duas décadas para ser gestado, com uma mobilização de muitas pessoas. Esse período inclui primeiro a cessão do templo Beth-El, que é antiga sinagoga, para o museu; depois a captação de recursos para fazer o restauro do edifício, que é um patrimônio tombado pela prefeitura em 2013; e a construção do anexo, que está acoplado à sinagoga. Esse processo inclui também o acolhimento do acervo do arquivo histórico da Universidade de São Paulo (USP), que é o maior arquivo judaico no Brasil. Ele é o que chamamos hoje de Centro de Memória (CDM) do museu e virá fisicamente para cá este ano. Depois veio toda a etapa de museologia, expografia etc. E em maio do ano passado, após um processo de seleção, me fizeram o convite para vir para cá, quando, na verdade, ainda não havia nem uma equipe inteiramente formada. Aí começamos todo o processo de finalizar a implantação, as exposições, um plano de inauguração, um planejamento estratégico do museu, uma renovação do Conselho, fazer o site e a comunicação visual e assim por diante. Toda essa parte estrutural para poder inaugurar.

ARTE!✱ – O valor investido nesse processo todo foi de cerca de R$ 60 milhões de reais. Como se deu o processo de captação para um projeto desse porte?

Basicamente empresas, via Lei Rouanet ou doação direta, e doações de pessoas físicas (que representa um percentual menor). O interessante é que grande parte das doações vieram de pessoas de fora da comunidade judaica. Isso é importante de se dizer porque desde o inicio esse projeto foi pensado para não ser um museu voltado para a comunidade judaica, mas um museu para a cidade, para o país, aberto a todos. Na fachada do templo está escrito: “Que esta seja a casa de oração para todos os povos”, uma frase escrita em hebraico em 1932 e que continua muito necessária. Até mesmo a minha escolha como diretor executivo mostra essa abertura, sendo alguém que não é judeu na diretoria. Obviamente poderia ter sido uma pessoa judia, esse não é ponto essencial, mas me parece que o projeto já nasce com esse espírito, essa disposição para a conexão.

ARTE!✱ – Entrando então neste aspecto do pensamento que move o museu, é notável nas exposições a busca por um diálogo com o passado, mas também com o contemporâneo, com um judaísmo que não é estático, que se transforma junto com a sociedade, e que também tem peculiaridades no contexto brasileiro. Faz sentido?

O MUJ é um museu secular, não um museu religioso, e ele busca apresentar as múltiplas expressões da cultura judaica. Ele tem essa missão de cultivar as expressões da cultura judaica e mantê-las vivas – não como algo que está no passado e que pode ser entendido como algo fixo, monolítico. Pensamos a memória como algo que pertence ao presente, que está em movimento. E nós fazemos isso em diálogo com o contexto brasileiro, em diálogo com o debate contemporâneo e com as aspirações dos diferentes públicos, através da ideia de que um museu se constrói com as pessoas, com a participação de seus públicos. Isso é fundamental para qualquer instituição cultural hoje.

Então aqui, na mostra de longa duração, buscamos apresentar aspectos basilares da cultura judaica, que tem a ver com tradições, festas, valores… Mas é interessante que antes disso, logo na entrada, o visitante se depara com vídeos em que pessoas respondem sobre o que é ser judeu. E essa é uma pergunta fundamental para o MUJ, porque não existe “o judeu”, mas sim uma espantosa multiplicidade de judeidades. E os depoimentos – de idosos, jovens, crianças, pessoas trans, pessoas de origem afrodescendente, de origem asiática, rabinos ortodoxos etc. – mostram como é diversa a expressão dessa judeidade, ela não pode ser reduzida a uma só coisa. O próprio [Emmanuel] Levinas fala que o judeu é sempre um ser inacabado, que tem a ver com o devir, com o vir a ser judeu, com a impossibilidade de ser sempre o mesmo, com uma constante busca. E é fundamental destacar que o judaísmo não é apenas uma religião. Ele é também um religião, mas é antes um povo, uma cultura e uma gama de expressões – algo milenar, mas em transformação. Então esse não é um museu que busca afirmar uma identidade, mas sim cultivar uma cultura.

ARTE!✱ – Esse aspecto da multiplicidade e da alteridade está muito presente nas mostras…

No depoimento que colhemos da Deborah Colker, ela diz: “Quanto mais eu me misturo, mais judia eu sou”. Ou seja, que quanto mais se aproxima da cultura afrobrasileira, da cultura árabe, da cultura japonesa, mas judia ela se sente. Porque segundo vários teóricos a identidade judaica é fundada na ideia da alteridade. E nós acreditamos que essa pode ser uma contribuição do MUJ para o debate identitário hoje: que é menos uma propensão à afirmação isolada de uma determinada identidade – de um povo que é historicamente alvo de perseguições e opressões -, mas mais uma perspectiva de alteridade de alguém que está interessado em fazer relações, diálogos, que seja porosa e interessada no outro. Um museu que se insere no mundo com seus desafios e temas importantes a serem debatidos – e acreditamos que existem valores e experiências dentro da cultura judaica que podem contribuir para o debate contemporâneo.

Então, falando sobre nossos eixos, há essa dimensão mais ligada às festas e tradições; a dimensão mais histórica, sobre a presença judaica no Brasil nestes mais de 500 anos; e nas exposições temporárias temos mostras de caráter mais documental, que vão beber muito no Centro de Memória, e também um espaço voltado à produções contemporâneas. Este último é um espaço que vai movimentar bastante o MUJ, porque traz debates atuais em produções principalmente de arte, mas não só. Temos a ideia, por exemplo, de fazer uma mostra ligada à psicanálise. Existe uma autora, Betty Fuks, que defende que o nascimento da psicanálise está intrinsecamente ligado à judeidade do Freud – porque se a judeidade é essa relação com a alteridade, a busca por tornar-se alguém a partir da relação com o outro, a psicanálise também nasce dessa procura, de se precisar do outro para se reconhecer.

ARTE!✱ – Você falou anteriormente que um museu se constrói com a participação de seus públicos. Eu queria que você falasse um pouco mais desse aspecto e de como entram aí o trabalho educativo, o acervo e o espaço para pesquisa.

O Centro de Memória do Museu é um arquivo riquíssimo de pesquisa: tem 1 milhão de páginas de documentos, 100 mil fotografias, 20 mil livros – sendo 8 mil em ídiche -, discos, objetos e depoimentos de história oral de famílias que migraram para o Brasil. O arquivo do rabino Henry Sobel também está com a gente e o da professora Anita Novinsky – uma das maiores especialistas em Inquisição no mundo – está vindo para o MUJ. Temos esse tesouro que já é hoje acessível, mas o MUJ vai abrir um edital para pesquisadores do Brasil inteiro poderem realizar suas pesquisas no arquivo com apoio e bolsas. E não só pesquisas de interesse judaico, porque você pode, por exemplo, pesquisar a história da indústria têxtil no Brasil ou em São Paulo a partir de uma série de documentos que tratam dessas indústrias, lojas etc. Existem muitos caminhos possíveis para esse arquivo, com o qual inclusive já fizemos exposições itinerantes em bibliotecas e escolas.

E na parte educativa já temos uma equipe formada que atende diariamente os visitantes e os grupos de escolas e instituições. Temos visitas mediadas, visitas em libras, visitas teatralizadas, contação de histórias e mediação de leitura para crianças pequenas. E para essas visitas todas a nossa ideia de mediação não é de uma explicação, ela é sempre crítica, reflexiva, inclui o visitante, seu repertório, e mantém um campo de diálogo aberto. E o próximo passo do museu é fortalecer essa dimensão participativa, estabelecendo mais vínculos com o território: com a Ocupação 9 de Julho, com o Parque Augusta, com os coletivos de artistas da região e assim por diante. Então estamos começando essas costuras, porque na nossa visão é fundamental um museu inserido e com vínculos bem estabelecidos com o seu território, que esteja a serviço dele e onde o público tenha a possibilidade de criar, de produzir, de se expressar.

Temos que criar instâncias de participação e sair de uma posição hierarquizante que um museu pode ter, como se fosse uma autoridade máxima. O museu tem que praticar muito a escuta, aprender também com as pessoas de fora. Existiu um debate grande nas últimas décadas sobre a democratização do acesso aos equipamentos culturais, para que mais pessoas os frequentem. Isso é importante, ainda mais em um país como o Brasil – onde existe grande carência na área cultural -, mas é insuficiente. A ideia da participação está ligada a uma outra perspectiva, que é chamada de democracia cultural, que é quando as pessoas não só têm a possibilidade de ter acesso aos equipamentos, mas também à própria produção e à circulação de suas expressões. E é isso que queremos desenvolver melhor este ano, já que o MUJ ainda é muito novo. Então já estão nos planos de 2022, entre outras coisas, a realização de um festival literário, de debates, a exibição de filmes, o lançamento de livros; e já temos uma parceria iniciada com a São Paulo Companhia de Dança para fazer workshops de Gaga [técnica de dança criada pelo israelense Ohad Naharin].

ARTE!✱ – Pensando neste aspecto do diálogo com o território, com o entorno, muitos dos espaços ligados à comunidade judaica em São Paulo (e em outras cidades) têm uma dificuldade de se abrir para cidade, em geral por preocupações com a segurança. No MUJ percebe-se que as portas estão abertas para a rua, mas há também paredes de vidro blindado no entorno do museu e detector de metais na entrada para as exposições. Esses tipos de mecanismos criam um distanciamento do museu com a cidade e o espaço público?

Acho que a palavra aí é “equilíbrio”. Nós somos reconhecidamente uma instituição judaica, dentro de uma antiga sinagoga, e com o crescimento do antissemitismo no Brasil e no mundo é responsabilidade nossa garantir a segurança dos visitantes e dos colaboradores. Isso é premissa. E embora no Brasil não haja um histórico de atentados a instituições judaicas, não estamos imunes à isso, já ocorreu na Argentina, por exemplo. Hoje existem, mapeadas pela pesquisadora Adriana Dias, da USP, cerca de 530 células nazistas em atividade no Brasil, e claro que isso é motivo de preocupação. Por outro lado, somos um museu, que deve ser um espaço amigável, de acolhimento, o mais aberto possível. Então a gente busca equilibrar essas duas questões. As portas do museu estão sempre abertas e temos uma recepção acolhedora; o aparato de segurança, que é o detector de metal e o raio-x, é hoje bastante comum em várias instituições culturais da cidade, e está ali da forma menos intimidadora possível; e passando por ela temos um espaço como qualquer outro, inclusive com uma grande lateral de vidro que favorece a transparência com a cidade. E posso dizer que a conversa com a equipe de segurança vai nesse sentido, de que aqui é um lugar humanizador, onde as relações têm que ser cordiais e acolhedoras.

ARTE!✱ – Já tratamos aqui de educação, pesquisa e diversidade cultural, ou seja, ideias que vão em direção oposta ao que propõe o atual governo federal. Temos, entre outras coisas, ataques claros a instituições culturais, uma paralisação e controle inéditos da Lei Rouanet. Como enxerga o contexto e como se dá o financiamento do MUJ a partir de agora, dado esse quadro tão complexo?

Complexo, para dizer o mínimo. Porque estamos vivendo a sobreposição de várias crises no país: uma crise econômica, uma crise sanitária, uma crise institucional e vivemos também um momento emocionalmente desafiador, com um luto da pandemia e muitas vidas perdidas, principalmente de pessoas mais vulneráveis. E vemos o desemprego, pessoas na rua, um momento socialmente dramático. E no nosso setor a crise também é aguda, com a área cultural sendo muito fragilizada nas suas políticas públicas. Para o MUJ, uma instituição que nem é pública nem pertencente a empresas, é fundamental essa resiliência da sociedade civil, uma vez que não temos políticas públicas que possam sustentar ou apoiar a vida da instituição. Fazemos um esforço enorme para apresentar o projeto para pessoas e empresas que possam apoiar via Lei de Incentivo ou verba direta, mas nesse momento está especialmente desafiador, até por essa instabilidade no funcionamento da Lei de Incentivo.

ARTE!✱ – Um dos temas tratados na nova edição da arte!brasileiros (número 58) é o conceito de reparação, no sentido de que só é possível haver uma democracia verdadeira se houver algum tipo de reparação histórica em relação às violências perpetuadas contra os povos historicamente oprimidos. No Brasil isso se refere especialmente aos indígenas e afrodescendentes, mas a reparação é um tema que perpassa muito a história dos judeus. O caso judaico pode servir como algum tipo de exemplo, trazer ensinamentos nesse debate?

O Brasil é um país que viveu quase 400 anos de escravidão, um genocídio indígena, algumas décadas de ditadura, e tem uma democracia muito recente e frágil, ainda em formação. Isso exige um fortalecimento das instituições democráticas e uma reparação a todos esses povos que foram oprimidos, subordinados, e são vítimas de violências sistemáticas. Então esse é um compromisso nosso como sociedade, seja de museus, cidadãos, instituições, empresas ou governo. Precisamos criar um novo paradigma de país que entenda o tamanho da sua dívida e crie políticas de reparação. Nesse sentido, existe um conceito judaico que chama Tikun Olam, que é a “reparação do mundo”, uma melhoria, um aprimoramento. Porque as coisas não estão bem, não estão confortáveis, tem muito a ser feito. Então, do ponto de vista do MUJ, defendemos não só a reparação e a salvaguarda dos direitos do povo judeu e da cultura judaica, mas de todos os povos. Uma perspectiva de uma sociedade mais igualitária, mais solidária, menos violenta.

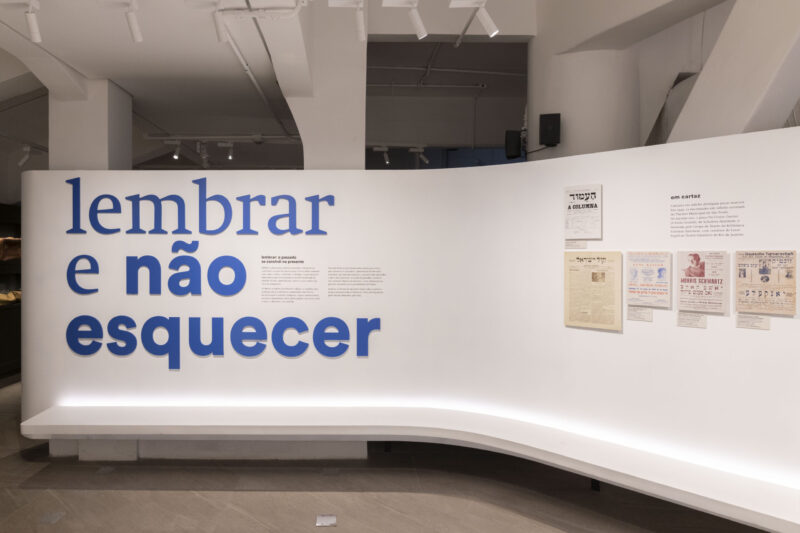

ARTE!✱ – Em uma das paredes da exposição, próxima à parte sobre o Holocausto, está grafado em letras grandes: “lembrar e não esquecer”…

Sim, e a gente fez questão ali neste ponto da exposição de lembrar de outras violências também, perpetuadas contra pessoas indígenas, negras, transsexuais… Porque isso é uma realidade, nós vivemos em um país muito violento, muito desigual, e não se trata aqui de excepcionalizar a questão judaica. Pelo contrário, entendemos muito mais numa perspectiva de aliança, de unir forças para que todo mundo possa existir com seus plenos direitos. Então antes de entrar na seção do Holocausto há esse destaque, para ressaltar que assim como aconteceu com o povo judeu, isso acontece com muitas outras identidades. Mas vale ressaltar que não se trata aqui de hierarquizar as dores, não se pode entrar num sistema de medida sobre isso.

ARTE!✱ – Tivemos recentemente o caso em que o então apresentador do Flow Podcast, Monark, falou que deveria ser permitida a existência de um partido nazista no Brasil. Em entrevista recente você afirmou que o nazismo não é um problema só dos judeus e que estamos vendo um crescimento do preconceito, de violências e opressões no mundo. Poderia falar um pouco sobre isso?

Eu acho que existe uma tendência da nossa sociedade a reduzir o outro a uma versão muito simplificada. As pessoas não podem ser reduzidas a uma só identidade, todos nós temos muitas camadas identitárias e elas estão sempre em movimento, são por vezes até contraditórias. E quando se reduz a pessoa a uma só faceta, anula-se várias de suas dimensões humanas, e isso é inclusive motivo de violência. O MUJ quer mostrar isso, que as identidades são complexas e multifacetadas. Espaços de educação e de cultura são fundamentais para se formar uma consciência de uma sociedade mais tolerante, que valorize a diversidade. E nós discutimos no museu que se alguma coisa pode ser tirada deste episódio tão lamentável do Monark é a oportunidade pedagógica. Foi importante que as instituições tenham se manifestado, que essa pessoa tenha sido criticada e que isso crie uma consciência de que a comunicação pública exige responsabilidade – não se pode permitir esse tipo de discurso, que acaba chegando a milhares de pessoas e que influencia a formação de uma cultura violenta. E, claro, onde houver crime é preciso que os encaminhamentos corretos sejam dados, mas não acreditamos apenas na punição, mas na necessidade de educação.

ARTE!✱ – Neste sentido, temos um governo que de um lado se utiliza de símbolos do judaísmo – através de uma relação que passa pela comunidade evangélica e por uma suposta irmandade com Israel -, mas que por outro lado flerta com pensamentos fascistas, até nazistas. Tivemos o caso do Roberto Alvim, a visita de representantes neonazistas alemães e assim por diante. Como vê a situação e que papel o MUJ pode ter neste contexto?

É um assunto amplo e complexo. O que nós entendemos é que existe uma série de imaginários equivocados a respeito do que seria o judeu e também sobre o que seria a relação entre os judeus que vivem aqui no Brasil e o governo de Israel. Existem judeus em várias partes do mundo, uma grande parte em Israel, mas as políticas de um governo em Israel é uma outra coisa. O nosso governo buscou uma aproximação com o governo de Israel também motivado por um entendimento de um “Israel imaginário” e um “judeu imaginário” – como diz o professor Michel Gherman -, que é essa idealização de um povo branco, de um país armamentista e religioso. E isso é uma apropriação indevida de imaginários que não correspondem necessariamente à realidade e que servem para cooptar símbolos para um projeto político. E esse é um processo que vem acontecendo e que deixa tudo muito turvo… porque é um governo que não apoia minorias e ao mesmo tempo tem essa relação de admiração ou flerte com Israel. Pode parecer tudo muito confuso.

No caso do MUJ, trabalhamos muito mais com uma perspectiva cultural. Acho que existem outras instituições do país muito bem preparadas e que estão discutindo mais profundamente essa questão de ordem política, que passa também por Israel. E na nossa mediação e no educativo nós procuramos colocar as coisas nos seus lugares, porque é mesmo bastante complexo. Por fim, sobre os flertes que você falou do atual governo com o fascismo ou nazismo, isso é simplesmente inadmissível. Ainda mais, como no caso do Alvim, de um setor que se ocupa da cultura. Então é nosso papel fazer frente a esse tipo de manifestação.