Com 121 artistas e mais de mil obras ocupando uma área de 30 mil metros quadrados, a 35ª Bienal de São Paulo concentrará ao longo dos próximos meses as atenções do circuito das artes no país. Esse poder imantador se dá pela atração de milhares de visitantes ao Pavilhão, mas sobretudo pela enorme capilaridade desse processo, capaz de transformar as questões centrais discutidas na mostra em elementos centrais do debate, da produção e da disseminação do pensamento sobre arte. Sob o tema Coreografias do impossível, a mostra agrupa uma quantidade recorde de artistas não brancos, cujas poéticas desafiam uma noção eurocêntrica e linear da história, resgatam tradições, jogam luz sobre questões e comunidades invizibilizadas. Predominam com grande intensidade as estratégias comunitárias, a combinação de diferentes linguagens e técnicas e uma permanente sedução dos sentidos.

Quem abre a 35ª Bienal de São Paulo é Ibrahim Mahama, artista de Gana que já foi destaque na Bienal de Veneza, com uma amplíssima instalação composta por elementos como um trilho de trem, uma série de vasos de cerâmica que pontuam o espaço e uma grande arquibancada de tijolos, que deve receber uma série de ações ligadas ao programa público do evento, que conta com uma extensa programação de performances, debates e conversas. (disponível em 35.bienal.org.br/agenda).

A sensação inicial de amplitude se prolonga ao logo de praticamente toda a exposição, graças à expografia projetada pelo escritório Vão, que propôs o fechamento parcial das aberturas que conectam a lateral do segundo andar ao vão central, criando espaços mais livres para os vários núcleos expositivos e possibilitando uma quebra da ideia já consolidada de que o terceiro andar funcionaria quase que naturalmente como um espaço mais museológico dentro da Bienal.

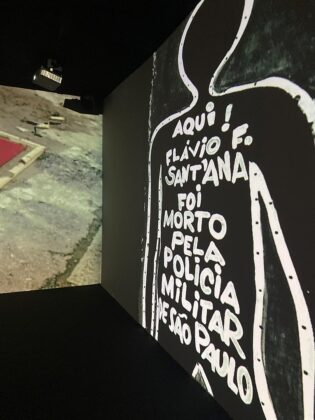

A transdisciplinaridade, em termos de conceito e linguagem, é uma das marcas dessa edição. O hermetismo prenunciado nos primeiros textos curatoriais deu lugar a um conjunto leve e fluido, em que a diversidade poética e o espírito coletivista parecem predominar. Chamam atenção a recorrência de trabalhos realizados em parceria e o grande número de coletivos, artísticos e políticos. Movimentos como o coletivo Ayllu, a cozinha da Ocupação 9 de julho (que assume o restaurante), a Frente 3 de Fevereiro, o Giap (Grupo de Investigación em arte y política) ou ainda o Zumví Arquivo Afro, apenas para citar alguns, têm presença marcante na mostra. Convém lembrar que a própria curadoria responde por esse princípio agregador, sendo assinada conjuntamente por Diane Lima, Grada Kilomba e Manuel Borja-Villel, num cuidadoso equilíbrio entre gêneros, origens e formações.

TEMPO ESPIRALAR

Alguns elementos parecem pontuar toda 35ª Bienal de São Paulo, revelando afinidades entre os mais diferentes autores. A forma circular ou serpenteada, que remete à ideia de tempo espiralar e à critica ao pensamento modernista ocidental e ao conceito linear de progresso – derivado do pensamento de Leda Maria Martins –, é recorrente na mostra. Compreender a história como campo aberto de possibilidades é uma estratégia comum dos convidados da 35ª Bienal de São Paulo e seu conceito de tempo espiralar. São muitos os trabalhos que ilustram essa relação, como Uma voz para Erauso. Epílogo para um tempo trans, de Helena Cabello e Ana Carceller. Ou a potente instalação de Ayrson Heráclito e Tiganá Santana, que conduz o visitante numa viagem imersiva e sensorial pela mata. A terra, as ânforas, vasos e alguidares são também materiais constantes, indícios de culturas milenares, de pertencimento a tradições massacradas, mas que permanecem de pé, a exemplo das obras de Castiel Vitorino Brasileiro, Daniel Lie, M’Barek Bouhchichi, entre outros.

O tom não é de urgência, apesar de já termos passado da hora de superar as questões políticas, sociais, ambientais ali abordadas. Não impera tampouco a resignação, mas uma certa sabedoria em entender os múltiplos tempos entrecruzados. O tempo do horror da escravidão e o da sabedoria dos habitantes da floresta, o tempo do drama dos imigrantes abandonados à própria sorte e aquele das vítimas da LGBTfobia, da brutalidade colonial e do sofrimento psíquico. São trabalhos que, na maioria das vezes, oscilam entre “esperança e desespero”, como sintetiza Carles Guerra no texto de apresentação da artista filipina Geraldine Javier. Ou que possuem, na definição de Diane Lima, “uma beleza terrível”.

A ideia de coreografia, presente no título da mostra, ecoa por todos os andares do Pavilhão. São muitos os trabalhos que parecem flutuar no espaço, expandir-se de forma invisível, como Pulmão da mina: o ar também alaga, de Luana Vitra. Obras como a instalação de Niño de Elche fazem literalmente o público dançar; Pauline Boudry e Renate Lorenz investigam o movimento do corpo e fundem de forma desconcertante o espaço do vídeo e o espaço físico da exposição; isso sem falar nas referências históricas como Katherine Dunham. Mas não se trata apenas de uma presença importante de trabalhos e artistas vinculados à dança, ao movimento e à música, mas da ênfase em trabalhos que se constroem a partir do movimento – real ou simbólico – no tempo e no espaço. Assim é o trabalho de Ana Pi e do sacerdote do candomblé Taata Kwa Nkisi Mutá Imê: quatro hastes de bronze que se movem de forma sincronizada, como antenas, sobre um chão de vestígios, imagens e falas costuradas a partir das experiências coletadas pela dupla numa longa jornada que conecta África, França, Brasil, em busca de identidades, memórias e afetos. “Acelerar emoções é o papel da arte”, diz a artista.

Julien Creuzet, originário da Martinica e que representará a França na próxima Bienal de Veneza, também faz da dança elemento central de seu trabalho. Em parceria com alguns coreógrafos, entre eles Ana Pi, ele coloca para dançar esculturas tradicionais africanas ao ritmo de músicas contemporâneas como o hip hop. Ele se contrapõe assim, mesclando ironia e olhar agudo contra estereótipos, à argumentação defendida pelos cineastas Alain Resnais, Chris Marker e Ghislain Cloquet em As Estátuas também morrem (1953), de que os ídolos seriam cadáveres quando saem de seu ambiente de culto e proteção e são transferidas para os museus e mobiliza assim um poder permanentemente renovável de resistência.

Kitlat Tahimik também dialoga com o cinema – sem usar câmera ou película. Sua narrativa temporal se faz a partir de objetos. Coloca em confronto monstros e mitos, modernos e antigos, com acidez e provocação ao mostrar Mickey Mouse, com uma motosserra em mãos, prestes a castrar uma figura mitológica ancestral de enorme falo, algo como um deus da fertilidade, ou reconstrói o cavalo de troia em conexão com armamentos de última geração. Até mesmo uma obra que aparentemente seria só um exercício cinético, uma experimentação sedutora com a luz e a cor, toca em feridas profundas e propõe rever lógicas perversas de dominação. Em sua instalação Pink-Blue, Kapwani Kiwanga associa luzes fluorescentes usadas em dois dos mais terríveis ambientes de controle da sociedade contemporânea: as instituições psiquiátricas e as prisões. Enquanto no primeiro a iluminação branca supostamente acalmaria instintos agressivos, no segundo a cor azul era usada para dificultar a localização das veias, dificultando assim o consumo de drogas injetáveis. ✱