*Por Gustavo Von Ha, em Nova York

Uma das primeiras instituições nos EUA dedicada exclusivamente à exposição de arte moderna, o Museu de Arte Moderna de Nova York (MoMA), surgiu no final dos anos 1920 idealizado, inicialmente, como um museu em constante mutação. Segundo palavras do próprio diretor fundador Alfred H. Barr Jr., “um torpedo se movendo no tempo-espaço com seu nariz avançando sempre a partir do presente e sua calda alcançando um passado recente de no máximo 100 anos atrás”. A ideia era que, à medida que a coleção do MoMA fosse envelhecendo, suas obras seriam recicladas, vendendo aquelas com mais de cinquenta anos para outros museus – como o Metropolitan e o Whitney – enquanto obras de artistas emergentes continuariam sendo compradas.

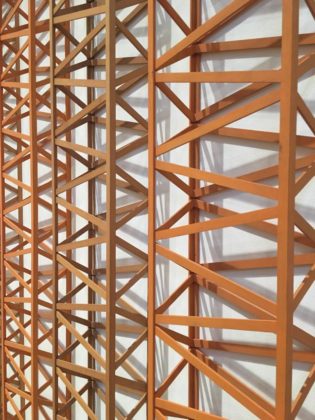

Desde 2014, o MoMA vem passando por um processo de expansão. Essa reforma vai muito além da nova “ala oeste” do museu: o antigo MoMA se fundiu de forma perfeita com os cerca de 14.000 metros quadrados extras. Andando pelo museu não se percebe mais onde começa e onde termina a parte nova. O valor real da expansão do “novo MoMA” é resgatar sua missão inicial, um espaço que permita repensar a coleção, transformando a experiência artística em pensamento crítico dentro do museu, e questionar a forma como essa coleção foi apresentada até hoje, descobrindo novas vozes e novas perspectivas.

O MoMA muitas vezes foi ousado na maneira de se posicionar ao inserir artistas americanos em narrativas mais amplas da história da arte. Exemplo disso é o caso de Jackson Pollock que durante décadas ficou na sala vizinha da de Monet, equiparando esses dois artistas como o ápice da história da arte e forçando uma leitura parcial ao projetar um artista estadunidense na história da arte mundial.

Se o “novo MoMA” é calcado na primeira ideia de sua fundação – menos formalista, talvez – deixa agora, por outro lado, lacunas entre obras confrontadas entre si, tirando a possibilidade de comparar de maneira sistemática o que foi produzido antes e depois. Ao mesmo tempo, o MoMA agora possibilita uma experiência mais livre, ao fazer e permitir novas conexões com obras do acervo em constante diálogo com novos trabalhos.

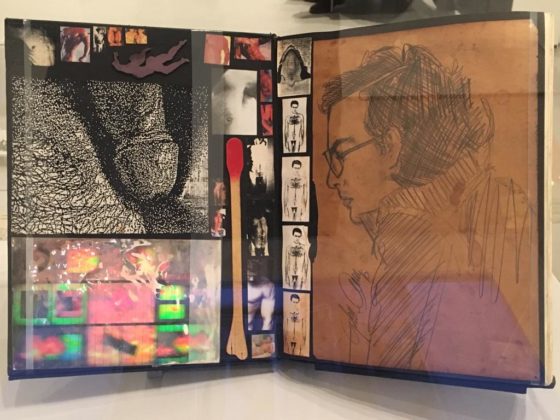

Em seu novo rearranjo, o museu coloca fotografias no mesmo patamar de pinturas permitindo olhar a coleção de outra forma. O que antes era mostrado sempre em núcleos isolados ou no subsolo, agora se mistura com pinturas, desenhos, gravuras e performances. Há filmes passando por toda a parte, mesmo nas galerias que ainda guardam as “obras primas” do modernismo.

Ainda é possível contemplar um único trabalho em algumas galerias, mas com sua nova configuração o museu se abre radicalmente para ensaios ao vivo dentro do Marie-Josée e Henry Kravis Studio, onde sempre há algo inesperado acontecendo de tempos em tempos. É um espaço novo dedicado à performance e novas experiências de imagem em movimento, fundamental para inserir a coleção do MoMA em uma perspectiva histórica atual através de novos projetos e artistas emergentes.

Apesar da apresentação ainda ter um tom cronológico, ela traz ambiguidades, anacronismos e algumas surpresas. As galerias agora falam de ideias e épocas e não mais em categorias e vanguardas. A questão conceitual é o novo fio condutor, inaugurando um museu mais permeável e mais alinhado com o mundo de hoje.

Isto pode trazer duas questões: a própria transformação da historiografia da arte a respeito de como são pensadas suas metodologias e teorias; e a formação artística, pois a grande maioria das pessoas que acessa um museu hoje não tem formação de história da arte e está ali para uma experiência que transcende qualquer nomenclatura ou ficha técnica. Então como lidar com essa nova abordagem do público dentro de um museu? Como acessar esse novo ser humano disperso e ao mesmo tempo com o mundo inteiro à distância de um clique?

O público de hoje divide sua atenção entre as obras nas paredes e seus telefones. Hoje o mundo se apresenta através de imagens, a ideia de contemplação mudou radicalmente desde o surgimento dos smartphones. As chaves são outras, quase todo mundo tem familiaridade com as obras que estão no museu antes mesmo da experiência de estar diante delas; as obras que estão no museu estão também reproduzidas fora do museu, estão simultaneamente nos celulares, computadores, revistas e jornais. Além de textos críticos que reforçam a ideia da obra nos dando outras chaves de acesso. Quando finalmente temos a experiência real, é como um déjà vu, aquela estranha sensação de já ter vivenciado aquilo antes. São vários os mediadores nas relações entre o museu imaginário e o museu real.

A coleção do MoMA tem mais de 200 mil peças e agora oferece também navegação e pesquisa digital, tornando possível acessar online imagens de cerca de 81 mil obras. Mesmo esse novo público que já está condicionado a ver tudo online pode notar cortes transversais nas associações das imagens expostas tanto no museu quanto no site do museu.

Numa lógica contemporânea ditada pelos algoritmos, o novo MoMA mudou também a sua lógica para rever a arte do século passado. Hoje é impossível olhar para um trabalho ignorando a realidade em seu entorno. Todas as pautas sociais, identitárias, de cor e gênero, estão também inevitavelmente conectadas a essas obras que agora podem ser lidas e ressignificadas no caminho de volta ao passado.

A partir disso, a instituição começa a substituir a ideia de “obra-prima” por um tipo de narrativa mais permeável, proporcionando leituras mais democráticas, onde cada um pode entrar com suas próprias chaves nas obras apresentadas, apesar de a entrada custar 25 dólares, exceto às sextas-feiras entre 17:30 e 21:00 quando as entradas são patrocinadas por uma empresa.

Está surgindo uma nova narrativa sobre a arte moderna com associações de trabalhos aparentemente improváveis. Por décadas os curadores do MoMA associaram trabalhos de Picasso a núcleos de cubistas, como Georges Braque, ou surrealistas em uma sala e abstração geométrica em outra sala. Agora a estratégia é usar conceitualmente algum trabalho e a partir dele agrupar na mesma galeria trabalhos de categorias diversas confrontados em um mesmo espaço. Isso era impensável até algumas décadas atrás, pois rompe com a narrativa (hegemônica) inventada pelo próprio museu e potencializa ainda mais a dispersão contemporânea embalada pelo público que nasce dessa lógica da rede. Isso contribui para a formação de futuras gerações dentro de uma dinâmica que se recusa a aceitar apenas uma versão da história. O MoMA está menos engessado, parece estar tentando se livrar das questões modernistas que ainda assombram todo o sistema de arte. Dessa forma parece também querer se redimir de uma narrativa autoritária que no passado utilizou a arte como arma política de disputa pela hegemonia global.

Escute trilha sonora para visitar

o museu “MoMAX” no Spotify