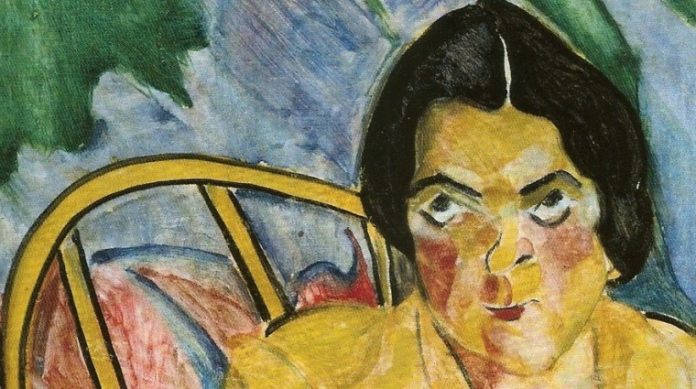

1. SEMBLANTE DE MULHER

Anita Malfatti tornou-se conhecida a partir de uma tela pintada em 1916 e exposta em Paris, chamada A Boba. Anita nasceu em 1889, ano da proclamação da República, apenas um ano depois da lei que libertou os escravos no Brasil. Ela morreu em 1964, apenas dois anos antes que eu mesmo tivesse nascido. Este fato devia nos surpreender mais. Apenas uma existência separa este que vos fala de uma época de escravidão. Anita pintou mulheres fazendo uso da deformação expressionista e da decomposição perspectiva praticada pelo cubismo. Ou seja, quando mulheres começam a produzir seus próprios semblantes nesta linguagem específica das artes visuais, elas o fazem segundo uma consciência estética às voltas com o tema da perda da coisa. Certo que este é um problema comum para as vanguardas dos anos 1920, ou seja, a coisa só pode ser recuperada se admitirmos estratégias de negativização do Real. Se o realismo romântico e também o certo impressionismo pretendia apreender a relação entre a representação e a coisa, os anos 1920 descobrem que o real se apreende pela via do negativo, pela retomada da experiência perdida, pelo retorno da presença a partir da ausência. Surge então um olhar que capta os acontecimentos em série e que se distribui entre estratégias de negação, repetição e deformação.

Mas perder-se como coisa é deixar a escravidão. É emancipar-se como posição de olhar e lugar de fala. O semblante feminino que Anita constrói terá este traço fundamental de que há uma parte que falta. Ou seja, além de conciliar uma forma estética deformativa com uma contradição social representada pela liberdade que se avizinha, ainda que não se realize, há um detalhe a mais, que dá o tom especificamente singular desta mulher: a ocultação característica do braço esquerdo.

Sabe-se que Anita tinha muita vergonha de um pequeno defeito em sua mão direita. Defeito que teria contribuído para formar seu caráter recluso e talvez tivesse impedido que ela se declarasse ao seu amor improvável, Mário de Andrade.

Semblante é um dos operadores da sexuação. O semblante unifica e compõe uma variedade de traços, em sistemas de linguagens distintos, formando uma unidade. A sexuação é semblante porque ela exige um ato performativo pelo qual cada qual assume, um semblante. No mesmo sentido em que a fala é a assunção de uma língua por aquele que fala. Assumir um semblante não é identificar-se com traços essenciais do que é ser mulher ou do que é ser homem, mas construir uma unidade entre as histórias. Neste caso a história de opressão a deformação estética encontra sua unidade na subtração de um elemento. Um elemento faltante em quase todas as suas telas: a mão esquerda.

Como é possível que um acidente deste tipo crie para alguém o sentido de um sofrimento punitivo? Parece-nos aceitável que alguém se envergonhe das características disfuncionais de seu corpo. Mas como a parte pelo todo tornou-se, neste caso, uma espécie de metonímia feminina. Argumento que isso capta algo que extrapola o caso singular, contendo em si a disposição histórica da feminilidade do Brasil nos anos 1930: o sofrimento com a vergonha do próprio corpo.

O aspecto metafórico deste semblante pode ser encontrado em Tarsila do Amaral. Em seu auto-retrato também encontramos este pequeno gesto pelo qual a mão direita encobre a esquerda. A mão boba desta vez está ausente de outra maneira. Não se trata de deformação ou de desencaixe perspectivo, mas de uma verdadeira ausência. Ausência que nos passa desapercebida porque o vestido vermelho a envolve. Envolta e protegida, por uma espécie de armadura, a tela é composta logo depois da primeira exposição da artista em Paris, na Galeria Percier, em 1926.

Enquanto as obras de Anita envolvem títulos metonímicos e descritivos, como A Boba, A Estudante Russaou A mulher de cabelos verdes, os retratos de Tarsila evocam nomeações metafóricas, como as que se poderia criar para seu autorretrato em vestido vermelho: A Mulher Farol, A Dama de Ferro. É também pela exageração que as partes do corpo tomarão conta do semblante de mulher em Abapuru, o nosso Antropófago fundador, que não deixemos de lembrar, foi um presente de aniversário Tarsila para seu marido Oswald de Andrade. Nele vemos imensos mão e pé. Nele a boca, órgão antropofágico por excelência está ausente. Vemos ainda uma estranha estrutura que pode ser um nariz, ou um seio, talvez um braço deslocado ou dobrado, sobre o qual o melancólico apoia seu rosto.

O que temos, nos dois casos, Anita e Tarsila, é uma espécie de incompletude da representação de si, de pequena falha no semblante, referida à interferência desta função que Lacan chamou de objeto a: as mãos subtraídas, a mancha ou a nódoa que indetermina o fechamento da forma, a ilusão ou engano na composição da unidade do corpo. Isso contrasta vivamente com o modo como se apresenta o semblante de Mário de Andrade, pintado em toda sua solidez e inteireza, tanto por uma quanto por outra.

2. FANTASIAS DE CORPO

Situação análoga, porém de outra natureza, se encontrará na análise comparativa de duas damas do neoconcretismo dos anos 1960. Na tela Retrato de Regina, de 1949, vemos uma jovem Lygia Clark que parece ter se formado na experiência da assexuação modernista. A tristeza do olhar, a abstinência das mãos, o modelo infantil.

Vejamos o contraste disso com a Lygia Pape de Língua Apunhalada (1968). Não estamos mais na produção de um semblante feminino com seu traço de negatividade, mas na metáfora da impossibilidade de dizer. Novamente temos aqui a conjugação entre uma contradição social, representada pela censura praticada pela ditadura civil militar e uma forma estética, desta vez sem deformação alguma, posto que fotográfica. A forma estética é produzida pela ambiguação metafórica da língua, como parte do corpo e da língua como meio da fala. Apunhalada é o significante que faz interferência. Mas não vemos a faca ou o punhal, apenas o sangue que escorre. Chegamos um segundo depois do ato. Mas percebemos a cena na qual ela nos mostra a língua. Metáfora sobre metáfora, pois agora é um gesto de escárnio e repúdio, que vemos nas crianças, e que sobrevive na mensagem da língua que não se dobra. O que temos aqui é um funcionamento que faz parte da sexuação, não como semblante, mas como fantasia. Na série da fantasia, o essencial é dado pelo enquadre. Este instante que define a montagem de um conjunto de perspectivas, para o qual nosso olhar é convidado a entrar. Ficamos assim

conjecturando sobre o que teria acontecido antes ou o que acontecerá depois.

Reencontramos o tema da negativização de uma parte do corpo em Lygia Clark com Máscara Abismo com Tapa Olhos (1968). Aqui são os olhos que estão vendados, nos impedindo de ver. Mas também é a boca e, portanto, a língua que se direciona para um tubo rumo ao abismo. O tubo reticulado é transparente de modo que podemos ver o batom bem delineado sob os lábios. A mascarada é um conceito psicanalítico trazido por Joan Riviére e desenvolvido por Lacan como uma estratégia feminina de sexuação. Não é que atrás da máscara exista a essência da sexualidade feminina, mas que historicamente ela se apropria da máscara para dizer que a feminilidade é apenas um conjunto de máscaras, como uma cebola infinita onde seu centro interior se comunica com o exterior.

Outra estrutura construída em torno do encobrimento é Divisor, de 1968, onde Lygia Clark coloca um lençol gigante nos quais as pessoas podem cobrir seus corpos e deixar suas cabeças de fora. Lembremos que o lençol é a peça de roupa preferida pelos fantasmas. Ele faz a função de véu, essencial ao trabalho da fantasia. Mas qual divisão? Entre cabeça visível e corpo oculto? Entre a hipótese de fantasia de várias cabeças com um mesmo corpo? Cabeças sem corpo? Como fantasmas assexuados ou no lugar da ausência de corpo mostrado incitação a um corpo por ser construído por nossa fantasia? A fantasia é o divisor do sujeito, a estratégia pela qual ele se apreende como objeto para o outro ou como ele se divide como sujeito em seu próprio desejo. Ela é também o indutor do sintoma: palavra amordaçada, metáfora do desejo, censura de gozo.

Duas mulheres contemporâneas de Simone de Bouvoir que pensam a arte com o corpo, mas também com uso do corpo que parece inquietar-se com a estabilidade de suas imagens representativas. A contraface disso encontramos em Wanda Pimentel. Nela há outro registro construtivo para os mesmos pés e mãos deslocados. A mesma estratégia de assexuação por subtração do corpo todo. São sempre corte, ângulos, perspectivas que produzem este efeito na fantasia, de que a parte ausente, nós mesmos temos que completar, com nossa própria fantasia.

No ponto de cruzamento entre a tradição formalista e na tradição pop temos este ponto comum de abordagem do real da sexuação pela via da sua produção como hipótese de fantasia, conjectura ou paródia, como diria Judith Butler. Como se estivéssemos aqui às voltas com uma crítica da sexualidade como mostração de semblantes. Lembremos a observação simples de John Berger [1] de que a tela é, antes de tudo, um cofre onde o burguês pratica sua arte de apossamento e acumulação da experiência perdida.

Lígia Clark, com sua deriva da arte para a psicanálise e a correlata prática de invenção de experiências, assim como Lygia Pape com sua aproximação com a arte gráfica e do design dos conhecidos biscoitos Piraquê, acrescentaram ao feminino, como problemática do semblante de si, a subjetivação da fantasia como uma tarefa.

Novamente, o que temos aqui é menos do que a exposição de uma sexualidade crua em sua demanda de pleno exercício e acontecimento e mais a tematização de uma assexução, ou seja, de como fracassamos em dizer a sexualidade, tanto porque o objeto a atrapalha o semblante quanto porque ele introduz a fantasia da asexuação. As duas formas estéticas que estavam juntas nos anos 1920, agora aparecem separadas. De um lado, a perspectiva tenta sair do espaço bidimensional da tela (com seus trípticos e suas superfícies de Moebius gigantes). De outro lado a deformação parece tomar consciência dos sistemas de encobrimento: a máscara, o vestido, o envoltório.

Se o semblante faz gênero, a fantasia faz espécie. Por isso há sempre um descompasso entre nossa experiência coletiva do gênero e nossa singularidade de fantasia. Neste caso isso pode ser mostrado pela oposição entre a contradição social, em um momento de silenciamento da palavra, e principalmente redobramento do silenciamento das mulheres e a forma estética que inverte este processo ao colocá-lo em uma linguagem específica desta mulher.

3. GOZO FEMININO

Chegamos assim ao terceiro momento destas histórias. A partir dos anos 2000, muitas artistas brasileiras começam a se interessar pelo traço. Como se nessa diferença mínima, e na sua repetição, algo se escreve sobre o gozo feminino. Isso está nos alfabetos poéticos de Mira Schendel, nas variedades composicionais dos retalhos de Leda Catunda, no grafismo hiperintenso de Teresinha Soares.

Para Lacan, o gozo feminino tem uma propriedade interessante em sua diferença para o gozo masculino na medida em que eles são formalizáveis por meio de dois tipos distintos de infinito. Quando digo formalizáveis me refiro a possibilidade de que o gozo se escreva e nisso ele tem esta primeira característica de que uma vez que ele começa, temos sempre medo de que não vai parar mais. Como se diz, se dou o dedo ele quer o braço e se dou o braço ele vai querer levar as pernas. O gozo é um perigo porque ele sempre quer mais, inclusive o gozo opressivo do supereu. Estamos aqui no registro antropofágico do mal-estar. Um de seus suportes mais fecundos é justamente a metáfora da escrita.

Este problema da infinitude do gozo aparece vigorosamente em Anna Maiolino. Para ela Tudo Começa pela Boca, a boca que devora infinitamente um fio, ou então a boca que regurgita infinitamente um fio em In And Out [2]. Fios que prendem os cabelos da artista, como uma tiara, deixando-a jovem e infantil. Tiara que se desdobra em uma segunda volta, tornando-a uma múmia, prisioneira de seu próprio fio. Múmia que se transforma em um nó que aprisiona e fecha o circuito. Finalmente nó que termina na metáfora sintomática do “embrulhada para presente”, com um lindo laço na ponta. Processo descritivo de como o infinito de uma linha vai se transformando na finitude de uma unidade compacta. Processo que permite mostrar como começamos na série infinita e ambígua, passamos pela fantasia e chegamos ao semblante. A Mulher Presente, a Mulher Embrulhada para Presente … só que não, pois é justamente a Mulher Ausente.

Processo homólogo aparece em Shirley Paes Leme e seus trabalhos sobre ranhuras, gravetos, filamentos como em Fumaça Congelada sobre Tela de 2015, onde a textura e a seriação das letras aparece dando materialidade ao livro, não como forma expressiva, mas como fio de letras que se dispõe como forma estética. Se a sexuação masculina pode ser escrita como uma reta de números naturais, onde podemos contar {1,2,3, … n} a sexuação do gozo feminino é uma reta de número reais onde não podemos contar com suas regras de formação {0, 1}. Não há binário aqui porque a reta dos naturais compreende um elemento anômalo que é o zero e a reta dos reais compreende imprevisibilidade e ausência de fechamento. Com isso, tanto o fechamento do semblante quanto a proporção da fantasia são subvertidos por uma experiência da não identidade, da contra identidade. O malestar do não-todo aparece ainda na obra de Elida Tessler, principalmente no processo de rescrita de objetos historicamente ligados à experiência feminina: prendedores de roupas, chaves, toalhas de mãos, meias de seda, lupas, rolhas, esmaltes de unha. Repetidos indefinidamente e escriturados, eles perdem seu suporte de sofrimento e sintoma, aparecendo como nomeação do mal-estar.

4. CONCLUSÃO

Trouxe aqui três capítulos de uma reta infinita. Capítulos de uma história que subverte seus próprios segmentos, pois não precisa ser contada assim, em ordem ou ao modo de uma série. Temos então outras histórias da sexualidade para contar, pois cada momento em que estamos recria uma história

que o torna ao mesmo tempo possível, nos trazendo para um universo de verdade em estrutura de ficção, mas também para o impossível impensável de cada instante, que é o instante impossível do agora.

Para podermos contar novas histórias, precisamos nos libertar tanto dos semblantes quanto das fantasias e ainda de nossas identidades de gozo. Isso produziria histórias não concêntricas, histórias que não seriam contemporâneas de si mesmas, nem anacrônicas em relação ao Outro. Histórias contingentes. É isso que se poderia esperar da entrada do infinito como conceito crítico para a experiência de gênero e suas fantasias. Histórias que não seriam necessárias, nem apenas possíveis, por representar um ponto de vista ou perspectiva, como qualquer outra.

Nosso tempo de concorrência de narrativas, de histórias feitas às pressas, de retalhos de pós-verdade, precisa levar mais a sério aquilo que ofende sua unidade constituída de capítulos fixos. Precisa levar em conta que a loucura, a miséria e a vulnerabilidade que produz milhares de rejeitados. A história das sexualidades é tensão entre forma estética e contradição social. Ela serve para nos lembrar que usar corpos humanos, tratados apenas como matéria prima para o espetáculo da limpeza social, não é apenas um crime higienista e uma segregação tolerada, mas ela inventa e reproduz gramáticas políticas que depois grudarão em nossos olhos, nos desacostumando com o estranhamento diante do sofrimento.

[1] Berger, J. (1973) Modos de Ver. São Paulo: Rocco (1999).

[2] In-Out (Antropofagia), 1973/74, duração 8’27’’