Pelo fato de estudar a questão da identidade nacional da arte produzida no Brasil desde o início de minha carreira como pesquisador, a posição do artista de ascendência africana dentro do segmento hegemônico da arte do país há anos me interessa e preocupa. Assim, em 2015, quando atuava como diretor geral da Pinacoteca de São Paulo, ao me ver responsável pela homenagem a ser feita a Emanoel Araújo – dos principais profissionais a me antecederem na direção daquele museu – ao invés de optar por enaltecer sua importância na reforma do edifício da Pina Luz, ou seu pioneirismo ao levar para a Pinacoteca grandes exposições internacionais, preferi enfatizar sua posição como o primeiro diretor a iniciar uma política de aquisição de obras de artistas de ascendência africana para o acervo. O resultado foi a mostra Territórios: artistas afrodescendentes no acervo da Pinacoteca[1], em que apresentei uma série de obras de jovens artistas negros, recém-adquiridos pela instituição, ao lado de obras de artistas da mesma origem já presentes no acervo.

Ao buscar detectar o que poderia unir as novas obras que chegavam à coleção com aquelas já existentes, percebi que apenas a origem comum de seus produtores as unia. Estou consciente de que essa percepção estava ligada às características das obras de artistas de origem africana pertencente à Pinacoteca, não sendo uma característica de toda a arte produzida por afrodescendentes. De qualquer modo, naquela oportunidade pareceu-me impossível refletir sobre a arte afro-brasileira como um território uno e pleno. Por isso chamei a mostra de “Territórios”, no plural, e não “Território”. E isto porque o máximo que eu conseguia fazer com o acervo de obras de artistas negros da Pina era articulá-las em pequenos grupos, formados por obras que dialogavam entre si e não entre todas as obras escolhidas para a mostra. Assim, acabei dividindo a exposição em três “territórios”: aquele que unia obras que se valiam de matrizes africanas; outro que reunia obras ligadas a matrizes europeias e, por último, obras mais recentes, pautadas por matrizes contemporâneas[2].

Com a exposição montada e inaugurada, comecei a desconfiar daqueles “territórios”, concebidos para agrupar os três conjuntos de obras. No fim, considerei como falsa a impressão de que eles não dialogavam entre si e que eu havia me equivocado ao partir para o meu trabalho de curadoria pautado por uma estratégia anterior à realidade das obras que eu exibia. Ou seja, o conceito de uma arte “afro-brasileira” ou “afrodescendente” tinha colonizado o meu olhar, fazendo com que eu lançasse mãos de categorias tipológicas prévias para agrupar aquelas obras, o que acabara por me impedir, por exemplo, de associar a obra de Sidney Amaral não à produção de Firmino Monteiro, mas àquela de Rosana Paulino.

Na continuidade desses pensamentos concluí que para um entendimento mais complexo sobre a arte produzida no Brasil, talvez fosse mais produtivo refletir sobre a obra de Emanoel Araújo em relação, por exemplo, àquela de Amílcar de Castro do que em relação apenas à de Rubem Valentim. Tais pensamentos me levaram a perguntar sobre qual a real importância que a noção de arte afro-brasileira poderia ter para pensarmos a arte produzida no Brasil de maneira de fato produtiva.

***

As questões levantadas por mim em 2015 e registradas no parágrafo acima não foram desenvolvidas, permanecendo latentes até que, faz algumas semanas, mexendo em meu arquivo, me deparei com um artigo que publiquei em 2010 na Novos Estudos Cebrap, sobre a historiografia artística no Brasil[3]. Ali, a certa altura, comparava o livro A arte brasileira, de Gonzaga-Duque, publicado em 1888[4] com História Geral da Arte no Brasil, coordenado por Walter Zanini e lançado em 1983[5].

Para alguns, esses dois livros são incomparáveis. Afinal, o primeiro é um ensaio sobre a arte produzida no Brasil – um misto de narrativa histórica (desde o período colonial) e breves perfis de alguns artistas citados naquela narrativa – escrito por um só autor. Já o livro coordenado por Zanini tinha como espinha dorsal também a arte produzida no Brasil, desde o período anterior a Cabral, até os anos 1970. Só que essa segunda narrativa fora escrita por oito especialistas especialmente convidados[6]. Porém, apesar da autoria compartilhada e de ser ricamente ilustrado (o que não era o caso do livro de Gonzaga-Duque, sem nenhuma ilustração), ambos traziam narrativas sobre a arte brasileira. Se a primeira, ia da arte colonial até as últimas décadas do século XIX, a segunda expandia essa linha, acrescentando, em seu início, o período anterior à colonização e, no final, “trazendo” a narrativa até os anos 1970.

No entanto, em torno desse grande eixo que também caracterizava a obra coordenada por Zanini, gravitavam ainda outros ensaios que não participavam daquela linha principal[7].

Chamo a atenção para o seguinte fato: se o texto de Darcy Ribeiro, completamente voltado para a análise de produção indígena “pura”, foi editado para permanecer no início daquela espinha dorsal – reconhecendo, assim, a legitimidade dessa produção –, já a arte produzida por artistas de origem africana não teve o mesmo destino, permanecendo no conjunto de ensaios satélites, ao lado de temas como a fotografia, a arte-educação etc.

Hoje em dia pode soar inconcebível para muitos os editores do livro terem deixado todos esses assuntos fora da narrativa principal da arte brasileira. De fato, não é possível pensar a arte no Brasil sem levar em conta, por exemplo, o papel que a fotografia e a imagem fotográfica cumpriram na arte local a partir de meados do século XIX.

Porém, mais grave ainda parece ter sido propor uma reflexão sobre a arte no Brasil que não levava em conta a dimensão fundamental da presença do artista negro dentro dela, relegando esse fenômeno a um texto que, embora com qualidades, não deixava de ser um satélite na economia geral da publicação.

***

Comparado ao livro de Gonzaga-Duque, aquele coordenado por Zanini significou uma mudança de mentalidade perante a maneira como os artistas de origem africana eram vistos. Embora tratados fora do eixo principal, o texto de Carneiro da Cunha pensa aquela produção com expertise, inclusive entendendo que estudá-la fechada em si mesma era respeitar-lhe a integridade e especificidade – uma atitude diferente daquela percebida no texto de Gonzaga-Duque, em que a figura do negro foi descrita quase sempre com preconceito.

Entretanto, chegando praticamente a quarenta anos de seu lançamento, História Geral da Arte no Brasil demonstra perder fôlego frente à nova complexidade assumida pelo debate artístico brasileiro atual, agora impregnado pela urgência de se repensar o que, há cinco, dez anos, era apenas intuído ou percebido como um problema a ser resolvido[8].

***

Mariano Carneiro da Cunha, no texto “A arte afro-brasileira”, publicado em História Geral da Arte no Brasil, estuda as supostas especificidades dessa manifestação e, passados tantos anos, ainda é uma referência para autores mais recentes[9] . Nele, o autor cria quatro divisões para o que poderia ou não ser um artista afro-brasileiro: 1- Aquele que apenas utiliza temas negros incidentalmente; 2 – o que o faz de modo sistemático e consciente; 3 – o que se serve não apenas de temas como também de soluções negras espontâneas e, não raro, inconscientemente; 4 – o artista decididamente ligado a tradições religiosas ancestrais.

Dentro da primeira divisão, Cunha afirma que chamar Tarsila, Segall, Guignard e Portinari de “afro-brasileiros” apenas por eventualmente terem retratado pessoas negras, seria como chamar Picasso de afro-francês ou afro-espanhol por ter feito o mesmo. No segundo time, Cunha situa artistas como Carybé, Mario Cravo Jr., Hansen Bahia e Di Cavalcanti que não poderiam ser entendidos como afro-brasileiros, porque se valeriam de signos vindos da experiência afro-brasileira para desenvolverem seus discursos estéticos individuais[10].

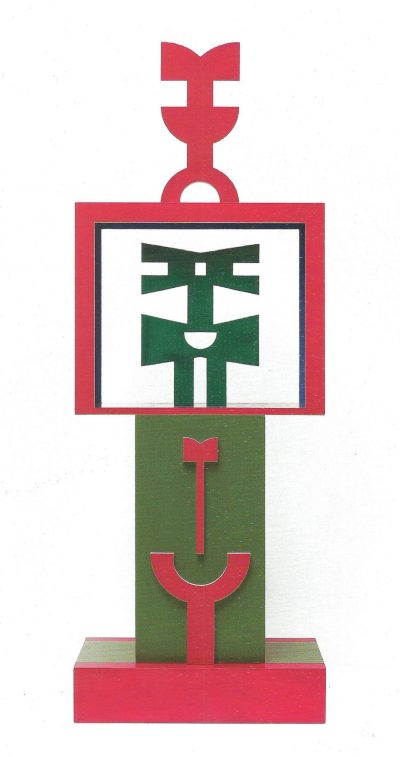

Nesse mesmo bojo, ele situa artistas como Agnaldo Manuel dos Santos e Rubem Valentim pois, mesmo negros, se valiam de signos ligados à visualidade africana ancestral para levarem a cabo soluções plásticas puramente individuais.

Para Carneiro da Cunha estariam no terceiro grupo os artistas comumente classificados como “primitivos” ou “populares”. Nesses, não apenas a temática, mas também as convenções plásticas tenderiam a ser africanas, dentro de vários enfoques. No quarto seriam encontrados os artistas dedicados à arte ritual, que teriam assumido com a ancestralidade africana não apenas uma ligação individual, mas um compromisso mais totalizante. Nele seria destacado o Mestre Didi (Deoscóredes M. dos Santos).

Pela descrição proposta pelo pesquisador, a arte produzida no Brasil, em suas relações com a herança africana, iria, desde um tênue e pouco significativo uso de representações ligadas à negritude, até àqueles produtores que dariam prosseguimento, no Brasil, a uma religiosidade inata da arte e cultura africanas. Portanto, estudar a arte afro-brasileira era detectar em cada artista o que de específico, e não meramente casual, ele poderia usar da tradição africana.

Se, então, o texto de Carneiro da Cunha propunha essa busca incessante de especificidade para a arte afro-brasileira, a presença de artistas de ascendência africana no texto “Arte contemporânea”, publicado por Walter Zanini em História Geral da Arte no Brasil, era diluída. Isso porque para Zanini, a arte moderna e contemporânea se desenvolvia a partir de pressupostos artísticos e estéticos internacionais, sem nenhuma preocupação étnica ou nacional. Como exemplo, cabe lembrar como ele cita a presença da produção de Rubem Valentim na cena brasileira. Ali, nota-se que a relação com a produção que o artista mantinha com os signos de origem africana não parece mais fundamental para o crítico, quanto as “influências parisienses” do artista:

[…] Rubem Valentim (1922) participara do movimento de renovação artística na Bahia em 1945, e sua pintura revela influências parisienses na primeira metade dos anos 50, antes que se decidisse, por inclinação ideológica, pelos signos enraizados na cultura popular afro-brasileira. Vale-se ele de formas emblemáticas, de estudada e rígida ordenação geométrica, para suas pinturas, relevos e objetos tridimensionais […][11]

Se para Carneiro da Cunha a arte afro-brasileira precisava ser vista na sua especificidade, para Zanini tal questão mais parecia uma idiossincrasia “ideológica” de Valentim, nada que merecesse uma atenção especial. Resultado: estabelecida em um nicho, ou diluída como mais uma característica dentre muitas, a arte produzida por artistas de ascendência africana parece ter perdido significação na historiografia artística brasileira por não ser encarada por aquilo que ela de fato é: uma manifestação constitutiva da arte brasileira que jamais será hegemônica, ou seja, que jamais será preponderante enquanto não reconhecermos que ela também se explicita em sua complexidade, na medida em que absorve essa característica fundamental da experiência brasileira: o fato de também ter origem africana.

Da proposta de Carneiro da Cunha, tendo a reconhecer sua reivindicação da “pureza” do quarto tipo de produção artística, aquele mais visceralmente ligado à religiosidade e às tradições africanas. No entanto, isto não significa que o considere mais importante que os demais estágios de sua divisão. Os artistas fundamentalmente religiosos são grandiosos nos resultados que alcançam em sua luta para continuarem desenvolvendo no Brasil as tradições vindas da África. Porém, observar aqueles pertencentes aos outros grupos propostos pelo estudioso amplia de forma desmesurada o interesse da problemática do artista de origem africana no Brasil, não apenas pelo fato de possuir tal herança, mas também de viver com ela em uma sociedade racista como a brasileira.

***

Clarival do Prado Valladares, em outro texto seminal sobre a arte afro-brasileira[12], a certa altura compara um artista negro do interior do Brasil no século XIX e seu colega que vivia nas metrópoles ou em cidades litorâneas:

[…] E, por esta via, pelo sertanismo pastoril goiano, mantêm-se por mais um século a cultura mestiça, o barroco brasileiro de tipologia europeia e de expressividade negra. Este é um capítulo para ser estudado em termos de confronto, análise e reavaliação, em nossa opinião suficiente para uma revisão do barroco universal, por seus aspectos de transculturação.

No outro lado do país, nas metrópoles e cidades do litoral e do interior próximo, a cultura mestiça se diluía e se alienava progressivamente. Numerosos artistas negros e mestiços se educavam e se afirmavam nas profissões tradicionais e nos estilos da civilização coetânea, branca, sem compromissos e sem conotação à cultura negra. Ninguém poderá identificar genuinidade ou remanescência de cultura negra nas obras de Rosalvo Ribeiro, Firmino Monteiro, […] Arthur Timotheo da Costa, Horácio Hora […], ou nos descendentes negroides que produzem em nossos dias, na identidade da arte internacional, comandada pela civilização de fora […][13]

Hoje parece difícil entender como Valladares notava a qualidade da produção goiana do século XIX – para ele uma manifestação clara de originalidade transcultural – ao mesmo tempo que não percebia a mesma potência nas produções de artistas do “litoral”. Repisando o clichê mil vezes utilizado de que a “verdade” da arte e da cultura brasileiras estaria no interior do país, a ele passa despercebido, por exemplo, a força de Arthur Timótheo da Costa, presente em seu autorretrato pertencente à coleção da Pinacoteca de São Paulo.

Essa pintura interessa não apenas pela expressão de profunda concentração expressa no olhar do artista, ou mesmo pela maestria com que ele realiza a obra. O que comove ali é o esforço de Arthur Timótheo da Costa em adaptar toda a sua sensibilidade e subjetividade aos domínios da representação, ou melhor, dos códigos de representação do real e do “eu”, estruturados durante séculos na Europa, por artistas brancos. Ali, naquela pintura, é visível a necessidade consciente do artista deixar-se “colonizar”, de criar condições para absorver todos os paradigmas brancos de representação, uma espécie de teste (coroado de êxito) para ver se era possível expressar a si mesmo, como sujeito negro, pelos moldes de representação branca.

Esse é o trunfo de Arthur Timótheo da Costa: alguém cujos familiares haviam sido escravizados, ou seja, privados do domínio de seus corpos e mentes, torna-se capaz de apropriar-se dos esquemas de representação do opressor, válidos na época, para documentar/expressar a sua própria subjetividade, aquela que havia sido negada aos seus.

Talvez pelo próprio momento histórico em que vivia, preso ainda presa à idealização de uma arte afro-brasileira “pura”, fosse impossível para Valladares entender o que podia estar em jogo na produção de Arthur Timótheo da Costa, na sua luta para se apropriar dos modos de representação daqueles que os subjugava para restituir-lhes uma subjetividade truncada, desenraizada talvez, mas não menos potente e válida.

***

A certa altura do texto que Claudinei Roberto da Silva também escreveu para o catálogo da mostra Territórios, da Pina Estação, ele cita o mesmo trecho do texto de Clarival do Prado Valladares, que acabo de citar e se posiciona sobre ele, tendo em vista, porém, a obra de Estevão Silva, outro artista negro, contemporâneo de Arthur T. da Costa. Assim ele se pronuncia:

[…] Apesar de escrito em 1968, o argumento de Valladares é atual e merece ser objeto de reflexão. O crítico afirma […] que na técnica empregada para a realização de algumas obras não se percebe a origem étnica dos artistas. Contudo, observamos diferenças sutis, mas significativas, entre a obra de Estevão Silva e a de artistas seus contemporâneos, como Pedro Alexandrino.

Convergimos aqui obrigatoriamente para uma história da arte que, não preterindo aspectos “estilístico- formais”, valoriza a biografia do autor na análise da obra […]. Mas permanece a pergunta: até que ponto as experiências pessoais, de caráter extra-artístico, são determinantes na construção de uma obra de arte?[14]

A partir daí, Claudinei Silva analisa as diferenças entre as naturezas-mortas de Estevão Silva e aquelas pintadas por Pedro Alexandrino. Para o autor, ao contrário das naturezas-mortas quase sempre suntuosas de Alexandrino, nas de Estevão Silva o que vemos são:

[…] frutas e hortaliças colhidas na modéstia das hortas domésticas. As frutas apresentadas ainda têm, às vezes, seus talos e galhos partidos indicando proximidade ao local em que foram colhidas. Não raro, estão em adiantado estado de maturação. Soma-se a isso a escala das obras, que são, no caso de Estevão Silva, de proporções muito modestas, em sua maioria […][15]

Para o pesquisador, o formato diminuto das pinturas do artista seria indicativo tanto de sua origem social quanto da destinação daquelas obras: salas mais modestas do que aquelas para onde seguiam as pinturas de Pedro Alexandrino. O autor segue em suas ponderações e, após citar Gonzaga-Duque e José Roberto Teixeira Leite, que, em momentos distintos, também chamaram a atenção para o caráter modesto (porém nem um pouco menor) das pinturas de Estevão Silva, conclui:

[…] Desse modo, a assimilação da técnica europeia não é, a princípio, negação de um valor primevo ou capitulação e submissa adesão à cultura estrangeira. Consiste antes em artifício necessários à sobrevivência num meio hostil e, em alguns casos, estratégias subversivas e prenhas de ironia ou altivez […][16]

Após citar o mesmo autorretrato de Arthur Timótheo da Costa, analisado acima, Claudinei Roberto Silva caminha para a conclusão de seu texto chamando a atenção para um aspecto significativo para entendermos a complexidade daquilo que se convencionou chamar “arte afro-brasileira”:

Existe consenso de que fenômenos culturais de caráter popular, como o samba e o maracatu, são manifestações genuínas da sensibilidade negro-africana no Brasil. Sedimentados os códigos dessas linguagens, apaziguadas as polêmicas sobre suas origens e diferenças regionais e de estilo, foram elas absorvidas e são praticadas por todos e qualquer um no país, não importando a origem étnica do brincante. A arte dos afrodescendentes tem também uma origem, um passado a ser mais bem pesquisado, e um presente comprometido com a complexidade do momento. O futuro será consequência daquilo que hoje pudermos fazer para absorver essa produção e apresentá-la com a dignidade que seus autores há muito fazem por merecer[17] .

E o que poderia significar “apresentá-la com a dignidade que seus autores há muito fazem por merecer”? Estou certo de que o autor não se refere apenas à circunscrição das mesmas a boas exposições em que a produção dos artistas de origem africana possa ser vista com dignidade, dentro dos protocolos exigidos para uma boa exibição de obras de arte. “Apresentá-las com dignidade” é conceder a essa produção o reconhecimento do papel fundamental do papel que ela opera na experiência da arte no Brasil.

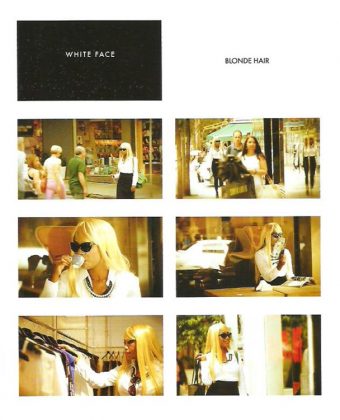

Sobretudo para a arte produzida no Brasil a partir de meados do século XIX a contribuição do artista de ascendência africana deve ser analisada naquilo que ela desmente da idealização branca da arte ocidental, naquilo que ela destrói e/ou acrescenta a essa tradição. Apenas quando entendermos que, para pensar a arte e a sociedade brasileiras da passagem do século XIX para o século XX, é tão importante estudarmos os autorretratos de Eliseu Visconti, quanto aquele de Arthur Timótheo da Costa ou as naturezas-mortas de Pedro Alexandrino em relação às de Estevão Silva; apenas quando entendermos que, para pensar a arte e a sociedade brasileiras das primeiras décadas do século XXI, é tão importante estudar a produção de Sidney Amaral, quanto a de Bruno Dunley, assim como a performance de Lia Chaia, quanto as de Moisés Patrício e Renata Felinto, aí sim é que teremos uma história da arte no Brasil menos preconceituosa e mais consciente de sua complexidade.

____________________________________________________________________