Por Alessandra Simões

Reapropriação para a reparação. Esta tem sido a tônica das comemorações do centenário da Semana de Arte Moderna de 1922, que reforçam as mudanças que vêm atravessando o sistema da arte nos últimos anos. O centenário está pintado com os tons do decolonialismo em uma operação complexa, que revela as circularidades entre as noções de alteridade e apropriação cultural, porém com um final aparentemente simples: não há mais como discutir classe, sem discutir raça e gênero. Grande parte destas discussões versam sobre a noção de “re-antropofagia”, independentemente da ligação da Semana de 22 com o momento antropofágico posterior (tema de debate na historiografia em geral). Isto é, se as vanguardas históricas almejavam o forjamento da identidade nacional com base na noção de classe social/geopolítica e nas apropriações culturais a partir do sequestro identitário das culturas originárias, para os artistas contemporâneos esta conta não fecha. É preciso lançar mão da interseccionalidade, juntar tudo no caldeirão da decolonialidade e reapropriar-se destas ideias e estéticas para reparar os males causados pela colonização ao campo das artes, o maior deles, o silenciamento das poéticas indígenas e afro-diaspóricas. Neste sentido, inúmeras exposições, debates e algumas publicações neste ano salientam o saqueio cultural e a subalternização intelectual das culturas tradicionais, regionais, indígenas e afro-brasileiras, e das regiões fora do eixo Rio-SP, por parte das vanguardas modernistas brasileiras. Estas ações realimentam os contornos conceituais acerca do viés decolonial como a pauta mais urgente na arte contemporânea, que encontra neste marco do modernismo brasileiro a oportunidade para a rediscussão de temas exíguos no debate artístico daquele momento, como segregação racial e de gênero.

Uma das novas lentes para a reinterpretação deste momento histórico tem sido a ideia de “re-antropofagia”, utilizada por artistas para definir a necessidade da devoração daqueles que antes os devoraram. Estes artistas mostram que o termo tão alardeado por Oswald de Andrade (1890-1954) para definir a deglutição cultural dos valores europeus encobria a outra devoração que ocorria paralelamente, a da cultura dos povos originários e afro-diaspóricos por parte de artistas da elite aristocrática da época. A reinterpretação do termo já havia ganhado força com a exposição ReAntropofagia, em 2019, no Centro de Artes da Universidade Federal Fluminense, tendo entre seus curadores o artista Denilson Baniwa, que apresentou na ocasião a tela homônima que representa a cabeça decepada de Mário de Andrade (1893-1945), ofertada em uma bandeja de palha, e ao lado do livro Macunaíma com um pequeno bilhete que diz: “Aqui jaz o simulacro Macunaíma, jazem juntos a ideia de povo brasileiro e a antropofagia temperada com bordeaux e pax mongólica. Que desta longa digestão renasça Makunaimî e a antropofagia originária que pertence a nós, indígenas”. Makunaimã, a divindade que habita o monte Roraima em tempos imemoriais, também já havia sido “redevorado” pelo artista Jaider Esbell em seu trabalho poético-imagético (2018), e pelo coletivo que escreveu a peça Makunaimã: o mito através dos tempos (2019) uma interessantíssima conversa entre várias pessoas que questionam a apropriação cultural de Mário de Andrade. Na peça, se destila o quebra-cabeça: Mário de Andrade que se apropriou de Theodor Koch-Grünberg, que coletou a mitologia sagrada indígena, que agora é re-apropriada por aqueles a quem ela originalmente pertence. Tudo com muito respeito, como está no livro: dedicado a Akuli Taurepang e Theodor Koch-Grünberg.

Se a antropofagia modernista ainda não estava contextualizada pela tensão entre raça-etnia e gênero, atualmente, este tem sido o mote de sua revisão crítica. Afinal, no Manifesto Antropofágico, de Oswald de Andrade, em 1928, não havia realmente nenhuma menção acerca da cultura afro-brasileira (CARDOSO, p. 207, 2022). A afirmação “Só a antropofagia nos une”, presente no manifesto, se tornou atualmente uma pergunta, “Só a Antropofagia nos Une?”, estampada na capa da revista The Brooklyn Rail, lançada em fevereiro de 2021 e coeditada pela escritora norte-americana Sara Roffino e pelo artista brasileiro Tiago Gualberto. A edição traz textos de vários autores e autoras brasileiros (as), como Sandra Benites, Denilson Baniwa e Vivian Braga dos Santos. As escritas são respostas diretas ao idealismo da época, como o belo texto poético do artista negro Caetano Dias, A Qualquer Hora Carne Dura, que se inicia assim: “Minha terra não tem palmeiras, nem cantos de sabiás. Nesse descampado, não há mato e tão pouco cães sem dono e de caminho encruzilhado”. Baniwa apresenta um pequeno contra-manifesto modernista, também intitulado Re-antropofagia, no qual pede que “(…) renasça Makünaimî e a antropofogia originária que pertence a Nós indígenas”.

Segundo a revista Select, Sara e Tiago começaram sua interlocução em 2018, quando, devido à retrospectiva de Tarsila do Amaral no MoMA-NY, Sara ficou espantada com a pintura A Negra (1923). Para ela, a exposição demonstrou uma visão reducionista sobre o modernismo no Brasil, com aspectos racistas e idealistas. A propósito, a obra de Tarsila foi o ponto de partida para a “reapropriação” da artista Renata Felinto na obra Axexê da Negra ou O descanso das mulheres que mereciam ser amadas (2017), performance que, a partir de referências na ritualística do candomblé nagô, propõe entre suas ações o enterro de uma reprodução da obra como metáfora para o enterro da espiritualidade coletiva de mulheres negras que foram amas de leite no Brasil (como a modelo da obra, a anônima babá de Tarsila). Trata-se assim do enterro do “culto infinito aos modelos modernistas que carregam em si a gênese racista das elites escravocratas”, como afirmou Felinto.

O coletivo Kókir, formado pelos artistas Sheilla Souza e Tadeu Kaingang, trabalha com a premissa de uma “antropofagia da re-volta” para fazer uma crítica à modernidade eurocentrada. O coletivo sinaliza para a recusa da subalternidade imposta pela colonialidade aos indígenas, por meio de ações coletivas e compartilhadas que articulam artistas, não artistas, indígenas de diversas etnias, não indígenas; estratégias de ocupação de territórios urbanos e indígenas para debater o direito, a etnografia e a política dos espaços; proposições altamente conceituais, mas que abarcam a compreensão e o prazer da forma e da contemplação; usos de tecnologias e novas mídias para falar de ancestralidade; trânsitos entre objetos e fazeres prosaicos, como as cestarias Kaingang, que revelam a generosidade estética da vida cotidiana. Se trata de um processo de deglutição estético-político que inverte a “antropofagia” dos colonizadores como signo de submissão e extermínio. A “antropofagia da re-volta” indicaria o caminho da volta à afirmação da identidade dos povos originários, o que pode ser visto em suas obras expostas este ano em três mostras: Ẽpry Nẽn Mág – Caminhos do Mato, na Casa de Eva, em Campinas; Krecidade, no Consulado do Brasil, na Holanda: em Amsterdam; e na mostra Antropofagia da Re-volta, dentro da coletiva ARTES para DESCOBRIR as CULTURAS INDÍGENAS, com curadoria de Sebastián Gerlic (realização compartilhada entre Helder Camara Jr. e a ONG Thydêwá), que ficou em cartaz no Memorial dos Povos Indígenas, em Brasília (versão online: www.AEI.art.Br/artes/). Uma outra interessante “reapropriação para a reparação” também está presente nesta mostra coletiva. Se trata da obra Tapuya Abaporu (2022), do artista indígena Kadu Tapuya, que homenageia os 100 anos do Modernismo no Brasil, remixando o “Abapuru” com uma colagem digital na qual expressa sua poética baseada na ideia de um “futurismo indígena”.

Fazendo coro ao revisionismo decolonial, o Itaú Cultural optou por lançar uma série de entrevistas em seu site a partir de perguntas como: O que seria essa semana de oposição ao conservadorismo na arte se ela ocorresse atualmente? Seria mais plural, menos centralizada, mais inclusiva? Quem estaria na “turma” dessas pessoas se a Semana de arte moderna acontecesse hoje? O Mekukradjá – círculo de saberes, ciclo de debates, realizado anualmente pela instituição – partiu este ano do poema Erro de Português, de Oswald de Andrade, para fazer mais uma pergunta: O que aprendemos se o indígena despir o Brasil? Com curadoria dos educadores Daniel Munduruku e Naine Terena e da antropóloga Júnia Torres, o Mekukradjá também se baseou na noção de reantropofagia de Denilson Baniwa, que afirmou no site da instituição: “Reantropofagizar é rever – ver de novo – o que não foi visto. Talvez revelar – tirar o véu – do que nos foi ocultado quando as vozes ancestrais não tinham eco em uma sociedade brasileira que ensaiava se conhecer conhecendo o desconhecido, propositadamente deixado oculto. Querer reantropofagizar é deixar de ser apenas o alimento e ser, também, aquele que se alimenta com o que fizeram de nós.” A Pinacoteca de São Paulo também lançou uma série de debates intitulada 1922: modernismos em debate com o objetivo de reunir uma grande diversidade de opiniões sobre o marco.

A revisão crítica sobre as narrativas estabelecidas a partir da Semana de 22 também foi o ponto de partida para a proposta curatorial da exposição Nakoada, com curadoria de Denilson Baniwa e Beatriz Lemos, que ficará em cartaz no MAM do Rio de Janeiro, entre julho de 2022 e janeiro de 2023. Com projetos comissionados de artistas contemporâneos e um recorte das principais obras modernistas presentes nas coleções do MAM Rio, a mostra Nakoada traz em seu título o conjunto de éticas de guerra Baniwa. Em seu vasto campo de significados, Nakoada seria o estudo e profundo entendimento de outra cultura para exercer a habilidade de capturar conhecimentos não-indígenas e construir narrativas que sejam radicais na continuidade da vida e dos saberes indígenas. “Em outras palavras, uma contra-antropofagia ou re-antropofagia”, afirmou Beatriz Lemos, confirmando o propósito curatorial em criticar os discursos de legitimação e centralidade de um ideal modernista no país, cuja construção insiste na invisibilidade de pessoas, criações e narrativas localizadas fora dos grandes centros e originárias de outras percepções de mundo.

Apesar de não declarar uma política específica de comemoração da Semana de 22, o Masp vem realizando exposições que integram o biênio de programação do museu dedicado às Histórias brasileiras, em 2021-22, que inclui mostras de Alfredo Volpi (1896-1988), Luiz Zerbini, Dalton Paula, Joseca Yanomami, Madalena dos Santos Reinbolt (1919-1977), Judith Lauand e Cinthia Marcelle, além de uma grande coletiva, Histórias brasileiras. A mostra Abdias Nascimento: um artista panamefricano, curada por Amanda Carneiro, curadora assistente, e Tomás Toledo, curador-chefe, é a maior exposição dedicada ao trabalho visual do artista, ativista, escritor, dramaturgo, ator, diretor de teatro, poeta, jornalista e professor universitário, figura fundamental na vida política e cultural brasileira recente. Na mostra, estão presentes 61 pinturas realizadas ao longo de três décadas, de 1968 até 1998, o período mais frutífero do artista. O catálogo-livro da exposição mostra um apanhado de grande fôlego a respeito da obra visual do artista, na qual figuram personagens, iconografias, insígnias e temas de religiosidades afro-brasileiras, elaborados em diálogo com a tradição da abstração geométrica e na representação dos símbolos africanos, como os adinkras. Organizado por Adriano Pedrosa e Amanda Carneiro, o volume contém ensaios inéditos de Amanda Carneiro, Glaucea Helena de Britto, Kimberly Cleveland, Raphael Fonseca e Tulio Custódio e uma entrevista histórica com Elisa Larkin Nascimento conduzida por Tomás Toledo, além de textos republicados de Lélia Gonzalez e de Abdias Nascimento.

Até mesmo a exposição Luiz Zerbini: a mesma história nunca é a mesma, curada por Adriano Pedrosa, diretor artístico, Masp, e Guilherme Giufrida, curador assistente, pode ser interpretada dentro do viés da releitura da Semana de 22. A ideia de que “a mesma história nunca é a mesma” aponta para a repetição das histórias ao longo dos séculos, bem como para a necessidade de se criar outras narrativas para esses episódios, fazendo emergir novas leituras, protagonistas e imagens. Com cerca de 50 trabalhos, em sua maioria inéditos, a exposição inclui cinco pinturas de grandes dimensões de forte impacto estético, quatro delas produzidas especialmente para a mostra, em que o artista revisita de maneira crítica a pintura histórica. Utilizada para representar eventos marcantes de uma nação, como guerras, batalhas, independências e abolições, este gênero de pintura “pré-semana de 22” frequentemente idealizava ou romantizava marcos e personagens a serviço das ideologias dominantes. Em 2014, Zerbini recriou uma das imagens mais clássicas da pintura histórica brasileira, em sua icônica Primeira missa, formulando uma nova representação para essa cena ocorrida em 1500, que é um emblema da colonização portuguesa no Brasil. Estas obras também são apresentadas em um extenso livro-catálogo. A mostra inclui ainda 29 monotipias em papel da série Macunaíma (2017), concebidas para uma edição do livro do mesmo nome de Mário de Andrade (1893-1945), um marco da literatura modernista brasileira.

O debate ecológico, também uma importante vertente do decolonial, foi expresso por meio da revisão da Semana de 22 na exposição Semana de Arte Mundana, na Galeria Kogan Amaro. Lama da tragédia criminosa de Brumadinho, cinzas de queimadas no cerrado, na Amazônia, na Mata Atlântica e no Pantanal e óleo que atingiu as praias do nordeste são elementos que o artista Mundano já havia utilizado para suas obras. Agora, em relação especificamente à Semana, o artista se apropriou da estética do icônico cartaz da Semana de Arte Moderna, de Di Cavalcanti, propondo um questionamento sobre o momento atual e sua aceleração vertiginosa rumo à destruição do patrimônio ambiental brasileiro. A obra ganhou versão NFT, com uma animação em stop motion na qual aparece a troca do enunciado original para Semana de Arte Mundana e a imagem do brotinho que cresceu e acabou cortado como muitas árvores, dando a ideia de ruptura.

Uma das maiores exposições referentes ao centenário de 22 é a mostra Brasilidade Pós-Modernismo, no Centro Cultural Banco do Brasil (inicialmente no Rio de Janeiro), com curadoria de Tereza de Arruda, que também se focou na atualidade para repensar o histórico, reunindo obras de 51 artistas, produzidas a partir da década de 1960 até a atualidade, sendo algumas inéditas, ou seja, já com uma maturidade e com um distanciamento histórico dos primórdios da modernidade brasileira. Pintura, fotografia, desenho, escultura, instalação, novas mídias, entre outras linguagens, procuram mostrar uma versão sobre as discussões ensejadas pela Semana de maneira diversificada e miscigenada, regional e cosmopolita, popular e erudita, folclórica e urbana. A sensação é de que se trata de um grande traçado da Semana, cujo ápice é a contemporaneidade, com a participação de artistas como Adriana Varejão, Alex Flemming, André Azevedo, Anna Bella Geiger, Armarinhos Teixeira, Arnaldo Antunes, Augusto de Campos, Barrão, Berna Reale, Beatriz Milhazes, Camila Soato, Caetano Dias, Cildo Meireles, Daiara Tukano, Daniel Lie, Delson Uchôa, Ernesto Neto, Emmanuel Nassar, Fábio Baroli, Farnese de Andrade, Flávio Cerqueira, Floriano Romano, Francisco de Almeida, Gê Viana, Glauco Rodrigues, Gisele Camargo, Jaider Esbell, Joaquim Paiva, Jorge Bodansky, José De Quadros, José Rufino, Judith Lauand, Júlio Plaza, Lenora de Barros, Lina Bo Bardi, Lúcio Costa, Luiz Hermano, Luzia Simons, Márcia Xavier, Marlene Almeida, Maxwell Alexandre, Mira Schendel, Nelson Leirner, Oscar Niemeyer, Paulo Nazareth, Rejane Cantoni, Rodrigo Braga, Rosana Paulino, Rosilene Luduvico, Shirley Paes Leme e Tunga. A pluralidade de vozes também aparece no catálogo da exposição com textos de Bel Santos Mayer, Ernani Chaves, Idjahure Kadiwel e Leonor Amarante.

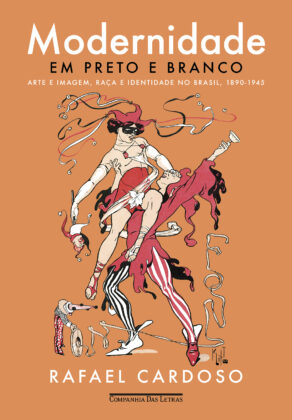

Entre os livros lançados por ocasião da Semana de 22, dois se destacam pela proposta revisionista de cunho decolonial. A obra Modernismo em preto e branco: arte e imagem, raça e identidade no brasil, 1890-1945 (Cia das Letras), de Rafael Cardoso, questiona a associação do modernismo a um seleto grupo paulistano e reinvindica a modernidade de manifestações da cultura de massas, como a imprensa ilustrada, a publicidade, a música popular e até o Carnaval, especialmente, a partir do panorama da capital carioca. O livro apresenta uma pesquisa extremamente consistente e com um viés bastante inovador, iluminando pontos inusitados sobre o modernismo brasileiro, incluindo principalmente a questão racial. Já o livro Modernismos: 1922-2022, organizado por Gênese Andrade, traz 29 ensaios inéditos, com a participação de intelectuais como José Miguel Wisnik, Lilia Moritz Schwarcz, Renata Felinto e Walnice Nogueira Galvão, que contribuem com um amplo panorama de reflexões sobre a Semana de 22 e seus desdobramentos, revisitando suas memórias e fortuna crítica.

O centenário da Semana de 22 parece evocar e confirmar um novo momento para o sistema da arte brasileira, que vem encontrando muitos vieses interessantes para a discussão da decolonialidade. Em um momento político tão nebuloso, em que as políticas de opressão da cultura evidenciam ainda mais os mecanismos de estratificação cultural no país, a possibilidade de se debater e revisar este marco histórico com dados realistas e sem idealizações banais aponta para um amadurecimento da discussão decolonial, que mostra o quanto é possível reconhecer as limitações do passado, sem recair em discussões generalizantes e vazias. As ações ocorridas este ano têm mostrado que é preciso reconhecer o caráter inovador de 22, quando artistas propunham a superação de paradigmas europeus e a acolhida de novos parâmetros para a arte nacional. Porém, pontuam que estas mudanças estavam restritas majoritariamente a uma elite permeada pela cultura escravocrata e racista, consolidada ainda mais pela centralidade paulistana.

Como afirmou Bel Santos Mayer (2022), também podemos celebrar o fato de que, com o advento do modernismo, a literatura deixou de ser assunto exclusivo de acadêmicos(as) sobre “imortais e suas bibliotecas majestosas”. A autora pontua ainda que a proposta de Mário de Andrade, de abrasileiramento da língua e da literatura como forma de liberdade e de independência das normas lusitanas, causou estranheza até ser vista como contribuição à linguística nacional. “Seus passos abriram caminhos para que, nos anos 1970, a intelectual e ativista Lélia Gonzales (1935-1994) apontasse a africanização no português falado, principalmente, pelas mulheres negras: o ‘pretuguês’. Nos anos 1990, outra intelectual negra, Conceição Evaristo, cunha o termo ‘escrevivências’ para falar da vida escrita e da vida que se escreve em uma sociedade marcada pelo racismo”. Assim, a Semana de 22 se consagra como momento legítimo de liberdade para a produção artística, com expressivo valor por suas provocações sobre as noções de nação e identidade nacional. Atualmente, o movimento decolonial, que afirma a existência de outras experimentações e criações, sinaliza que o inventariado deste marco moderno será sempre mutante. Afinal, a arte se reconfigura à medida em que o mundo se transforma, sendo ao mesmo tempo agente transformador do mundo. É neste paradoxo que reside a riqueza do debate decolonial a respeito da Semana de 22.

Referências

ANDRADE, Gênese (org.). Modernismos: 1922-2022. São Paulo: Companhia das Letras, 2022.

BANIWA, Denilson. “O ser humano como veneno do mundo”. Entrevista concedida a Julie Dorrico e Ricardo Machado. IHU Online, São Leopoldo, n. 527, 2018. Disponível em http://www.ihuonline.unisinos.br/artigo/7397-o-ser-humano-como-veneno-do-mundo Acesso em: 16 maio 2019.

CARDOSO, Rafael. Modernismo em preto e branco: arte e imagem, raça e identidade no brasil, 1890-1945. São Paulo: Companhia das Letras, 2022.

DINATO, D. ReAntropofagia: a retomada territorial da arte. MODOS. Revista de História da Arte. Campinas, v. 3, n. 3, p.276-284, set. 2019. Disponível em: ˂https://www.publionline.iar.unicamp.br/index.php/ mod/article/view/4224˃. DOI: https://doi.org/10.24978/mod.v3i3.4224.

ESBELL, Jaider. Macunaima: meu avô em mim! In Imagem e Descolonização: imaginários plurais em movimento. Revista Iluminuras, v. 19 n. 46, 2018. Disponível em https://seer.ufrgs.br/iluminuras/article/view/85241. Acesso em 09/04/2022

GUALBERTO, Tiago; ROFFINO, Sara. Só antropofagia nos une? Disponível em:; https://brooklynrail.org/2021/02/criticspage/Cartas-aos-Leitorxs. Acesso em 07 de maio de 2022.

MARQUEZ, Renata. A língua das onças e das lontras. Arte e Ensaios, Rio de Janeiro, PPGAV-UFRJ, vol. 26, n. 40, p. 361-373, jul./dez. 2020. ISSN-2448-3338. DOI: https://doi.org/10.37235/ae.n40.25. Disponível: http://revistas. ufrj.br/index.php/ae. Acesso em 04 de maio de 2022.

MAYER, Bel Santos. Ousadias literárias com sotaques brasileiros. In Brasilidade pós-modernismo (Curadora Tereza de Arruda). São Paulo: Base7 Projetos Culturais, 2021. Disponível: https://ccbb.com.br/programacao-digital/tour-virtual-360-brasilidade-pos-modernismo/ Acesso em 01 de maio de 2022.

TAUREPANG,… [et al.]. “Makunaimã: o mito através dos tempos”. São Paulo: Editora Elefante (2019).