A morte de Jaider Esbell, aos 41 anos, no dia 2 de novembro, consternou o circuito de arte contemporânea. Como escreveu Denilson Baniwa, “Jaider chegou a esse lugar que para os brancos é considerado sucesso [mas que] para nós dois foi, dia a dia, tornando-se um peso”.

Muito vem se falando a respeito dessa perda, mas o que melhor dá conta deste contexto é uma longa entrevista que o próprio Jaider deu a Artur Tavares, publicada na íntegra na revista digital Elástica, um excelente documento sobre o pensamento do ativista indígena (clique aqui e leia na íntegra).

Na entrevista, Jaider deixa claro como ele e outras lideranças indígenas viram na cena da arte contemporânea uma forma de militância – e não se reivindicava de fato como artista plástico:

Esse trabalho todo com a Bienal é parte da nossa política histórica de resistência indígena, que é uma extensão de um movimento invisibilizado pelas próprias mídias, o movimento de base. (…) Estamos falando de um lugar que não é exatamente o do artista plástico. Eu não sou, de fato, artista plástico, muito embora dentro dessa performance toda a gente precise corporificar essa persona artística para chegar nesses lugares privilegiadíssimos, como a própria Bienal de São Paulo, e não passar por lá como mais um artista que está por aí no mundo.

Jaider também explicita na entrevista as diferenças de tempos e procedimentos com o circuito da arte e como era necessário contestar a folclorização da presença indígena tanto na Bienal de São Paulo como na mostra Moquém_Surarî, que ele organizou no Museu de Arte Moderna de São Paulo (MAM-SP):

De fato, não deixamos qualquer coisa passar de qualquer forma, como as coisas têm sido tratadas há mais de 500 anos. As nossas histórias e nossos pensamentos sempre foram interpretados, introduzidos e moldados por antropólogos, por padres, por políticos, enquanto a gente nunca conseguiu imprimir um pensamento autoral, que nos coloque devidamente em um lugar de pessoas que têm mundos próprios, cosmologias próprias.

E aí temos que paralelizar a todos os momentos com a cultura que quer ser dominante. Quando, por exemplo, o Makunaima, que é meu avô – o Macunaíma que está na capa do livro de Mário de Andrade – vira um mero folclore. A gente diz que o folclore brasileiro não existe, é uma invenção, é uma apropriação das nossas cosmologias e entidades. Uma apropriação. E aí, como se não existíssemos mais, vamos tornar essa história bonita em folclore brasileiro.

Existe de sua parte uma percepção muito adequada da importância da Bienal e do circuito da arte como um espaço de reflexão, algo semelhante ao que defende Grada Kilomba. Ela, que era professora da universidade Humboldt, em Berlim, decidiu sair da carreira acadêmica para se dedicar à arte por perceber a abrangência e a liberdade desse campo. É muito semelhante ao que Jaider defende quando apresenta a escola como “aparelho colonial”:

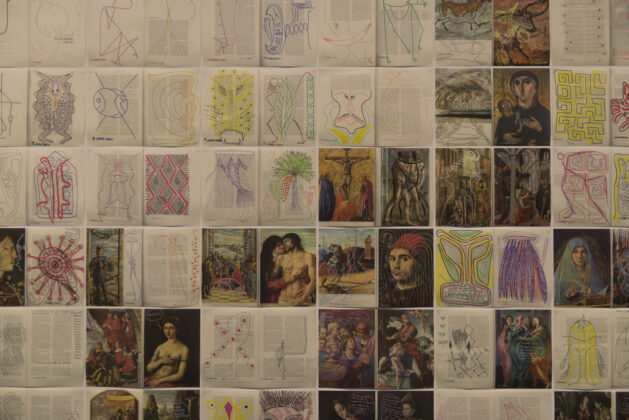

Essa Bienal, esse palco, é um lugar importantíssimo, um dos últimos refúgios de uma ideia de pensamento em construção, um lugar no qual precisamos estar. Muito mais do que a academia, do que a política partidária, muito mais que organismos com as escolas ou as igrejas, esses aparelhos coloniais e exóticos. (…) Chamamos o que estamos fazendo de arte indígena contemporânea, que também sabemos que não é suficiente, que não abarca tudo, mas que é necessária para atrair alguns curiosos, atentos, que têm vontade de escutar de fato alguma história outra, que vêm perguntar pra nós: “O que é arte indígena contemporânea?”. E a gente diz: “É uma armadilha para levar bons curiosos para um lugar de reflexões profundas”, que, mais uma vez, não cabe no movimento político, na igreja, nem no judiciário, nem lugar nenhum, porque esses lugares não foram feitos para isso mesmo.

Jaider também conta como sua luta diz respeito aos povos indígenas e não apenas a ele em particular, ao revelar que a mostra do MAM-SP foi proposta para ser uma individual e ele modificou o projeto:

Então a Bienal me convida porque gostou do meu trabalho, e queriam que eu fizesse uma exposição individual lá no MAM. Falei que individual eu não faço, porque não sou individual. Todo meu trabalho é coletivo, tudo que eu faço é coletivo. Faço se for coletivo. Foi quando começamos a construir a exposição Moquém_Surarî. A coisa tem que ser estratégica em todos os lugares.

Contudo, Jaider explica que os embates com o circuito da arte não foram fáceis e não se sentiu contemplado pelas atitudes da Bienal de São Paulo, tendo que pagar ele mesmo pela presença de outros indígenas:

Não estamos satisfeitos. Porque primeiro a Bienal disse que não queria índio nenhum. Agora que está saindo na mídia bonitinha que botou não sei quantos índios, isso não é verdade, precisamos esclarecer. E tem mais. Se já estão se arvorando disso, saindo de bonzinhos, isso não está certo. Porque isso tem um custo, e quem está pagando essa conta basicamente sou eu – e estou falando de dinheiro mesmo. Porque a Bienal paga um cachê de 12 mil reais, pega sua obra e te esquece. E aí, em se tratando da arte indígena contemporânea não basta. Porque quando você pega uma obra do artista, pega toda a história dele muito antes da colônia. Pega toda essa complexidade colonial e a coletividade. Então, se eu cheguei, vão chegar outros.

O depoimento no total é contundente e preciso. A perda é inestimável, mas o legado é definitivo.