*Por Mateus Nunes

Em O som e a fúria, William Faulkner escreve: “Fui até a cômoda e peguei o relógio, ainda com o mostrador virado para baixo. Quebrei o vidro na quina do móvel e aparei os cacos na mão e coloquei-os no cinzeiro e arranquei os ponteiros e os pus no cinzeiro também. O tique-taque não parou”. A sensação de estar munido de um marcador que não mais serve, ineficiente ao mostrar uma representação falha de uma realidade que não para, é a inquietação sentida ao vislumbrar o mundo depois de ler o novo livro de Giselle Beiguelman, Políticas da imagem – Vigilância e resistência na dadosfera (Ubu, 2021). Ao segurar algo que faz tique-taque e não mostra o tempo, talvez estejamos carregando nas mãos uma bomba: celulares e relógios que têm como funções mais distantes fazer ligações ou mostrar as horas. O texto de Beiguelman nos deixa sem fôlego, com o coração a mil, tomando cuidado para não fazermos movimentos bruscos: estamos com uma granada de imagens nas mãos.

Ao explodir, essas imagens tornam-se infinitas, fragmentadas e pulverizadas no que a autora precisamente chama de dadosfera. Estruturalmente, essas imagens infinitas podem ser entendidas como rizomas ou como constelações, em suas dimensões macro e microcósmicas. Beiguelman nos traz, entretanto, uma visão além do entendimento da estrutura, mas para a compreensão da dinâmica: as imagens proliferam-se pandemicamente, num extremo exponencial gritante. As imagens contaminam-se. Esta contaminação das imagens na dadosfera, dada a leitura análoga à atual pandemia, já é constatada em psicopatologias – como transtornos ansiosos-depressivos – e suas somatizações a partir da fenotipagem digital e do reposicionamento da subjetividade humana. Ninguém passa incólume por estas pandemias. No campo da teoria da imagem, a dualidade do paradigma que Beiguelman nos apresenta vai além da ambiguidade da imagem, esta que, ao mesmo tempo que é estrutural, também é dinâmica. A autora questiona o pathos da imagem, tanto na patologia psíquica e pandêmica, quanto no pathos imagético, conceito caro à filosofia e à estética ocidentais há milênios.

Em tempos assombrosos de fake news e invasão de privacidade, percebe-se que o consumo é intrincado às práticas de vigilância e escaneamento, que se tornam protagonistas nos sistemas contemporâneos de poder. A circulação de dados-imagens é inesgotável, e essas informações pessoais são o produto. Dessa forma, os algoritmos são alimentados para melhor servir as companhias que usufruem deles, forçando o usuário – na dadosfera, todo humano é usuário – a ser bombardeado de imagens-vírus. A inteligência artificial regente subverte, inverte e reverte, simultaneamente, as noções ontológicas e metafísicas sobre o que é verdade, exemplificados pelo deepfake, caso em que é confuso discernir se o que vemos é real: “Quanto mais o discriminador aprende a reconhecer as imagens falsas, mais o gerador aprende a enganá-lo”. O argumento principal de Beiguelman é que, na sociedade contemporânea, as imagens e os dados são infinitos, incessantes e irrefreáveis, pautando as dinâmicas políticas e sociais.

Dentro de um nevoeiro de ruídos espelhados, como fractais estilhaçados, suspensos por uma atmosfera infectada por fake news em encaminhamentos frenéticos e quase automatizados de WhatsApp, cria-se uma ilusão de igualdade entre o “eu” e o “outro”, afogando-se num mergulho narcísico que acarreta em decisões seríssimas. Segundo Beiguelman, a eleição de Bolsonaro foi causada por uma extrema identificação do então candidato com os hábitos de seus eleitores: “Ao longo de toda a campanha eleitoral, diante das (próprias) câmeras, o candidato Bolsonaro ria, ficava sério, desafiava ‘a mídia’, preparava o pão com leite condensado do seu café da manhã, ia ao açougue e fazia churrasco. Aparecia no barbeiro, posava com a filha, descansava no sofá e compartilhava mimos recebidos de seguidores anônimos. De camiseta esportiva, shorts, e mesmo de terno e gravata, já no posto de presidente, ele não fala com seu eleitor, ele o exprime. E, ao exprimi-lo, transforma-o em um herói, convidando o eleitor a eleger-se a si próprio.”

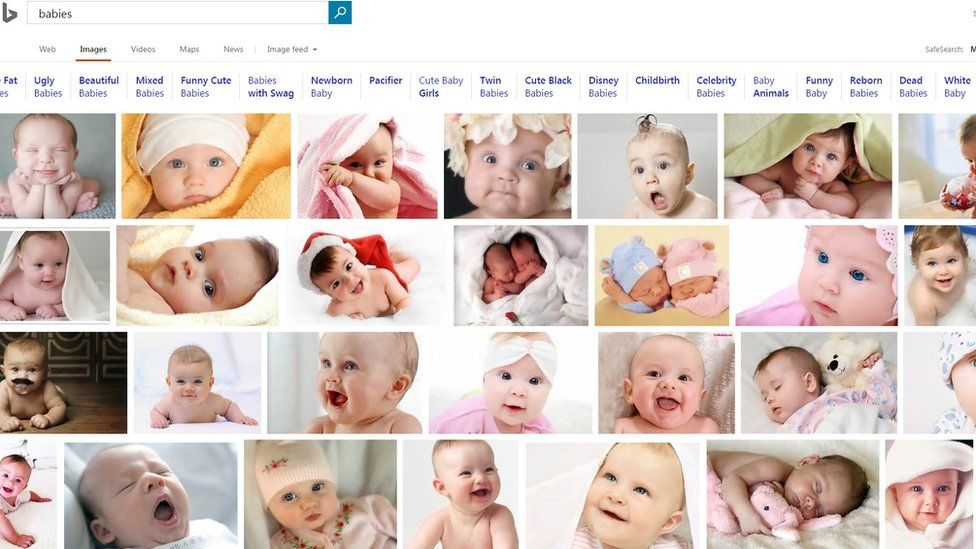

Como, então, entender uma imagem quase quântica, com realidades múltiplas, que foge à polarização entre real e falso a que estamos acostumados? As forças de resistência das imagens, paradoxalmente, corroboram para a sua disseminação – o vetor duplo e ambíguo de uma nova compreensão de resistência. Beiguelman estabelece uma estrutura metodológica-analítica digna a essa nova natureza – ou nova artificialidade –, declarando uma obsolescência essencial dos modos positivistas de pensar, baseados em dados que, por mais que já fossem digitais, apresentavam certo aspecto analógico de interpretação de processamento de dados. Para que essas imagens possam ser processadas, são convertidas em dados que homogenizam e padronizam ângulos, enquadramentos, comportamentos e ações: “O que está por trás disso são os critérios de organização dos dados para que sejam mais rapidamente ‘encontráveis’ nas buscas e os modos como os algorítmicos contextualizam os conteúdos nas bolhas específicas a que pertencemos (algo que não controlamos e que nos controla)”, nos explica a autora.

Esta organização de dados, por tentar converter a matéria indócil das imagens em números, falha. Faz o caminho reducionista de tentar domar as potências plurais dos objetos a serem analisados em puros dados informáticos, domesticados em bases de dados que, por mais que teçam operações hipercomplexas, tem seu input em números. Como Beiguelman nos lembra, “computadores não enxergam”. É necessário ainda criar uma plataforma – ainda idílica, utópica – que seja capaz de processar o que se enxerga quando se encontra “diante da imagem”, como diz Georges Didi-Huberman, teórico da imagem francês. É como tentar ler imagens e escrever em história da arte ainda sob as amarras formalistas de estilos e cronologias asfixiantes, sobre o qual o paralelismo com o texto de Beiguelman segue extremamente pertinente: “os conteúdos visuais são mapeados pelas palavras que os descrevem e pelo reconhecimento de alguns padrões, como linhas, densidades e formas”. Insistimos em continuar vivendo e alimentando um mundo que não representa a realidade, que desconsidera as complexidades inerentes e as desigualdades causadas. A autora, a partir de sua própria obra no campo da teoria da imagem, expande os horizontes multidimensionais das abordagens metodológicas e nos apresenta de forma esperançosa uma epistemologia necessariamente delirante.

Sempre que se opta por uma repetida adequação retrocessa – neste caso, a tentativa de conversão de complexas imagens em dados quantitativos –, instaura-se um caos e o sistema entra em pane: o mundo em suas situações atuais, tanto materiais quanto imateriais, é insustentável. Por mais complexos que sejam os sistemas e dispositivos de processamento de dados, eles ainda lidam com imagens como se fossem objetivas, o que claramente não são. Evidência disso são os fenômenos – ou bugs, caso optemos por um otimismo – de racismo e misoginia evidenciado pelos algoritmos nas redes sociais. Estes casos, como acertadamente analisados por Beiguelman, são investigados por pesquisadores que se dedicam à análise de AI fairness, uma “justiça da inteligência artificial”, que busca uma “imparcialidade” desses algoritmos. Segundo as estatísticas de 2018 do Google e do Facebook sobre suas próprias equipes de inteligência artificial, apenas 10% e 15% são mulheres, respectivamente. Isso reflete que, por mais haja uma tentativa de inputs imparciais, há sempre tendências éticas que “escapam” para a forma com que essas inteligências artificiais pensam: a do homem branco. Como pontuou Alan Jones: “algoritmos não são racistas – nós somos”.

As imagens são movimentadas com o intuito de chocarem-se, como o fez o historiador de arte alemão Aby Warburg, resultando em uma descarga enorme de energia, como num colisor de partículas. Não são apenas representações simbólicas, mas são objetos em si próprios: a imagem não é a representação de algo, é algo em si. Reitera-se que, assim como houve uma revolução epistemológica no pensamento ocidental em marcos que ditavam o ritmo da sociedade, como os modelos industriais e informáticos, se faz necessário escrever um novo manual de como navegar no mundo da dadosfera.

Em Políticas da imagem – Vigilância e resistência na dadosfera, Giselle Beiguelman perfaz uma literalidade digna de Mary Shelley, a escrever um “Prometeus contemporâneo”, e a contundência que Gilles Deleuze materializou em A imagem-tempo e A imagem-movimento. Em uma sociedade onde tratados não mais funcionam, Beiguelman escreve um atlas imagético para contemporaneidade.

Leia trecho do livro, clique aqui.

*Mateus Nunes é doutorando em História da Arte na Universidade de Lisboa, com período na USP, e arquiteto e urbanista pela Universidade Federal do Pará.